タケノコに限らず、中華では長方形や円になるような切り方をあまりせず、三角形や平行四辺形が好まれる(ニンジンも上記に準じる切り方だが小さいので、半分に割る作業を省く)。こうしておいてから薄切り(片)にしていくのだが、食材が丸いので端の方は小さく真ん中は大きくなる。あまりに大きいものは半分に切り、あまりに小さい切れ端は細切れにして別の料理に使おう。細切り(絲)にするときは、薄切りを作ってから細く切る。

ここまでの技術をしっかり身に付けていれば難しいことはない。仕組みや事情さえわかればそれに対応できるだけの基礎ができあがっているはずである(きっと)。

野菜炒めのことでチャオシーチンツァイと読む。什錦は「いろいろ入ってる」という意味で、日本語の五目ナンタラみたいな言い回しと同じ。料理名として、この什錦と五香(ウーシャン:スパイスがいろいろ入っている意)と三鮮(サンシェン:肉か野菜と海鮮と鳥か卵、というかようするに地面と水中と空の食材ということらしく、卵とエビともう1種的なパターンが多いが、あえて野菜だけ3種使った地三鮮という構成もある)はよく使われる。細かく見ると炒の中でも生炒(ションチャオ:下味を付けないor塩味の炒め)なのだが、他に小炒(シャオチャオ:タレor醤系の炒め)などバリエーションがあって区別するとき以外は、メニュー名としてわざわざ生炒と断ることはあまりない。厚めの豚肉をタップリ使う肉野菜炒め(というか、肉炒めに野菜が付け合せになっているような感じのもの)は炒肉片と呼ばれることもある(中華では高級料理ほど単品志向というか、肉は肉だけ肉に最適な調理、野菜は野菜だけ野菜に(あるいは野菜の種類ごとに)最適な調理をして、コース料理のように出す傾向が強まる)。

材料はテキトーでよいが、チャンして油通しした豚こま切れ肉(通称揚げコマ)か茹豚のスライス(生の豚バラでもよい)、白菜、キャベツ、薄切り(片)にして軽く下茹でしたニンジン、キクラゲ、もやし(豆芽、トウヤ)なんかがよく使われる。少量のピーマンやニラが入ることもある(香りが強い野菜なので、大量に使うときはチンジャオロースとかニラレバのような単独の料理することが多い)。ニンニクの芽(本当は芽ではなく花茎(薹)で、蒜苗(ソンミョウ)と呼ばれるが、中国人でも青蒜(チンソン=葉にんにく)と混同している人がいる:多分地方によって呼称が違うのだと思う)なんかも香りがよいので、あれば使いたい。ホウレンソウは灰汁が強いので、チンゲンサイか小松菜あたりを使った方が無難。

注目して欲しいのはなんといっても白菜。世の中で「油で炒めるとうまいもの」を3つ挙げるなら、最後の答えは難しいところだが、豚肉と白菜は不動である(異論はあるだろうが筆者はそう信じる)。とくに黄色い部分は最高にうまい(水分に負けて茹でたような仕上がりになると台無しだが、しっかり炒められれば)。しかも、豚バラと白菜には相乗効果があるというか、バラの脂を白菜が吸って(あんまりヘルシーではないのかもしれないが)うまさが増す。白い部分はあんかけや汁物に使うことが多く、そぎ切り(片)にして湯がくか油通しすると調理がスムーズ(湯がいたものを水を張った容器に入れ冷蔵保存するのがラクかな)。炒めに使う場合は繊維を断つ方向の細切り(絲)にすることもある。なお中国では葉物野菜全般を白菜というらしい。

もやしは洗って使う。中華屋では水(まれに薄い酢水、真夏には氷を入れることもある)を張ったポットや特大ボウルから左手でザルに取って使うが、大量に使わないなら使う都度に洗ってもよい(水分はよく切らないと仕上がりが悪くなる)。元気があるなら根と豆部分を取り除いておいてもよい(中華屋では5kgとか10kgとかを毎日使うので、たいていはそんなことしない)。ニンジンは半生に茹でておくのが普通で、水を張った容器に入れ冷蔵庫で保管する。キクラゲは戻して洗って水を切っておく(これも水を張った容器で保存することがまれにある)。

炒飯ともっとも違うのはここ。とくにもやしの水分をどうするかがポイント。もやしというのは、茹でると太り、焼くと痩せ、炒めると水を吐く。パンパンにしても干乾びさせても失敗である。炒める順番として、もやしを最初に入れる「もやしファースト」と、最後に入れる「もやしラスト」があり、後者の方が中華の炒め料理らしいやり方ではあるが、前者の方が仕上がりが安定しやすい(呼称が一般に通用するかどうか、筆者は責任を持たない)。ここではもやしラストでやる。

中国人の中華屋はとくに、野菜炒めの材料全部を油通しする人が多い(キクラゲは揚げると爆発するので例外:徹底している人は、ジャーレンに乗せたキクラゲに熱した油をかけて油通しすることもある)。筆者としては、ニンジンと白菜の白いところさえボイルしてあれば、油通しは肉だけでいいかなぁと思う(肉も、バラスライスを使うなら酒だけ吸わせておけばなんとでもなる)。

ただ、中華レンジを使わずにもやしラストでやると火力が水分に負けるし、もやしを油通しするのも(油の手入れとか油を切る作業とか、いろいろと)面倒なので、さっと湯通しするか、ザルのまま熱湯をかけて洗い、水を切って使うのがいいだろうと思う。とくに、使う都度洗う場合は熱湯洗いにすると手間が省ける(もやし1袋200gなら熱湯は800mlもあれば余裕:もやしに熱を奪われたお湯が流れ落ちるので、熱量自体も節約できるし、常に沸騰したお湯に触れるため時間短縮にもなり、水との接触時間が短ければ味落ちも少ない)。もちろん、とくに茹麺器があってつねに沸騰したお湯が使える厨房では、ザル(というか麺あげかすくい網:家庭用の網ジャーレンも意外と便利)ごと鍋のお湯に漬けて湯通ししてもよい(大量に湯がくなら、パスタ鍋みたいなものも便利なのかもしれない:やったことないけど)。

これに限らず、水が出すぎる野菜類は、油通ししないならさっと湯がくか熱湯洗いしておくとよい(餃子の餡にするキャベツや白菜なんかも、湯がいてザルにあげると使いやすくなる:ナスやキノコ類など水を吸う食材は湯通しするとベチャつくので、必要に応じてオイルスプレーで油を纏わせてから、電子レンジで加熱した方がラク)。水が出るものは湯通し、油が出るものは油通しすると、余分な水分や油分を捨てやすい。この記事を書くために調べたところ、湯通しは中国で汆(チュアン)というらしい(油通しは包油だが滑油と書くこともあるらしい)。

やることは難しくない。香爆して、野菜を炒め、油が回ったら肉を入れて混ぜ、もやしを入れ、温度が安定したら調味料とスープを少量(せいぜい油と同量くらい)入れる。そうすると鍋の温度が下がって水分が支配的な(=火力が温度上昇ではなく水分蒸発に使われる)状態になり、汁がわっと増える。中華鍋は丸いので、汁の集め方散らし方で蒸発の勢い≒温度の下がり方をある程度コントロールできる強みがある。強い火力で炒め続けると水と油が混ざって乳化してくるので、汁がトロっとしたところで仕上げ油を入れて完成(片栗をまったく使わなくても、温度さえ上げればとろみは出せる)。食材の表面をしっかり焼いて水分を閉じ込めないとベチャベチャになり、十分に加熱しないと皿に盛ってから水が(多少は出るものだが冷めてもいないのに過剰に)出る。

水分が出てくるからといって汁だけ捨てる人がまれにいるが、風味が薄れるし、私はヘタクソですと宣伝しているようなものでみっともない。水分をコントロールできないならもやしを湯がこう。中華レンジを使っていない場合、水と油が乳化するところまでは加熱できないだろうから、片栗で軽くとろみをつけてしまった方がラクである(カチカチにするのは避け、少しとろりとする程度に留める)。味付けは塩味が基本だが、醤油(と少しの砂糖)を使うやり方もある。仕上げにはごま油かエビ油あたりを使いたい。

注意点として、野菜炒めは火力が重要な料理である。野菜を炒めたときに焦げるのは火力が足りないから、というのはちょっと飛躍があるかもしれないが、焦がさないためには十分な量の油を使う必要があり、油の量を増やすとそれを蒸発させるための強い火力が必要になる(肉や魚介と比べると、野菜は水や油が出てくるまでの加熱時間が長い)。プレーンチャーハンのページで紹介した「多めの油で調理を始めて仕上がりまでに焼き飛ばす」イメージを思い出しておこう(ただし火を上げて燃える状態が長く続くと色が黒くなるので、フランベのように積極的に燃やすことはせず、火が付いたら鍋を煽って消火するのが普通)。もやしを入れるタイミングで、ちょうどもやしに回り切るくらいの油量になっているのが理想。水分が出始めると油の蒸発がぐっと遅くなるため、油が多く残った状態でもやしを入れてしまうと(水抜きしてあっても多少は水分が出るので)クドい仕上がりになってしまう。もちろん油の蒸発量に左右されるのだが、肉50g+野菜など100g+もやし200gの構成なら、大匙1.5(油返しで残る分と仕上げ油を含まない)くらいの油で試しに作ってみて、仕上がりを見て調整するのが無難だろうか(仕上がりで油が全体の20分の1なんてことも言われるが、蒸発量は炒め方によって変わる(燃えると減るし)ので、個々の状況に合わせるしかない)。

途中まで什錦炒菜と同じ作り方で、炒め時間を短縮し塩とスープの量を増やすと、そのままタンメンのスープになる(豚肉は油通ししたものよりも湯通ししたものの方がサッパリする)。中華風のまっすぐな麺と鳥のスープ(ジータン)を使い、仕上げ油にはごま油(鳥油も捨てがたいし、ブレンドして使ってもよい)を使うとそれらしい風味になる。

肉と野菜を炒める料理のバリエーション。

筆者の知っている中華屋で、これをジョーサイジューガンと呼ぶ人は(中国人を含めて)1人もおらず、ニラレバまたはジュガンと略して呼ばれていた。中国ではイノシシやブタの総称が猪だが、単に猪といえば普通ブタのことで、イノシシをとくに指す場合は野猪というらしい(豚は食用の小型種を指すという説明も見たことがあるが未確認)。

やることは肉野菜炒めとほぼ同じで、材料がレバーともやしとニラに変わるだけ。レバーは切るのが面倒なだけで、チャン自体は普通にやればよい(ブロックのまま水にさらす派と切ってから水で洗う派に意見が分かれ、新鮮なものを使うならかたまりのまま30分くらいさらすのがいいかなと思う)。油通しするときに火を通しすぎないのがコツといえばコツ。

ニラの炒め方も、根元から順に鍋に入れる人、最初にニラだけ炒めて後で戻す人(もやしファーストの場合これが有力)、油をかけて油通しする人(中国人以外では見たことがない)、何も考えず他の野菜と一緒に鍋にぶち込む人(多数派)とさまざま。味も塩味ベースと醤油味で砂糖をきかせるやり方があるし、スープを入れる入れないでも流儀が分かれる。

筆者としては、ニラは別に炒めて、香爆して、もやしファーストで鍋に入れ、油が回ったらニラとレバー、醤油味にして水分が足りなければスープを足し、片栗で仕上げるのが好き。火力が足りないときはもやしを熱湯洗いしておく(基本的に生食できない野菜なので、炒めで火を通せない場合には必須)。

豚バラ肉と野菜の味噌炒め。大連の人たちはホイグォルゥに近い発音だったが、筆者の周辺の日本人はみんなホイコーロかホイコロと呼んでいた。本場の四川回鍋肉はちょっと雰囲気が違う料理で、ここではキャベツを使って日本人が普通に想像するようなタイプのを紹介する。普通の野菜炒めと違うのは、合わせ味噌(甘い麦味噌=甜麺醤=テンメンジャンと、辛い発芽ソラマメの味噌=豆板醤=トウバンジャンを、混ぜ合わせたもの)を炒めるところ。味噌が入っていると鍋の温度はそう上げられないので、キャベツは油通ししておく必要がある。油通しができない場合は湯通しまたは熱湯洗いしておこう。

豚バラはショウガとネギの青い部分(とお好みで叩いたニンニク)と共に茹で、茹汁の中でできるだけゆっくり(ただし衛生上50度くらいまで下がったら鍋ごと氷水に漬けるなどして一気に)冷ますのがポイントで、筆者はほぼこれのためだけに保温鍋を買った(普通の鍋を使うときは布を巻くなどして保温する:この段階で圧力鍋を使う人もいるようだ)。粗熱が取れたら汁ごと冷蔵庫に入れ、いったん冷やしてから切る(温度が高いうちに切ると身崩れしやすい)。回鍋肉に使うのは豚バラだが、肩ロースも使い勝手がよい。中華で一般的なやり方ではないが、筆者は沸騰して火を消した時点でダシ用の昆布を加えている(豚と昆布の組み合わせは沖縄料理でよくあるパターンで、とても相性がよい:この場合、下茹でにニンニクは使わなくてよいと思う)。また炒め用でなくブロックのまま煮込むときなどは、焼き目をつけてから下茹ですることもある。

上記と同じやり方で蒸鶏(という名前だが茹でて作ることがほとんど:名前と食い違っているのは焼豚と同じ)も作れる。鶏肉の場合チャンして茹でて氷水で締める調理法もあり、ささみなんかにはこちらが適する。油が少ない肉は冷凍可能だが、凍らせると少しベチャっとする(筆者の腕のせいかもしれない)。もちろん、蒸篭を使って本当に蒸しても悪いわけではないし、豚肉を蒸して使う案もあれば、耐熱ポリ袋に入れたまま加熱する方法もある(この辺は好みでテキトーに)。大方の中華屋での蒸しは、たんに蒸籠(がない店も多いけど)に突っ込んで時間で取り出すだけ(フライヤーがある店の揚げと似たようなもの)だろうが、基本のところで(湯気ではなく)水蒸気で調理するのだということを忘れないようにしたい(ようするに、お湯の沸騰に相応の勢いが必要:茶碗蒸しのようにあえて温度を下げる調理は例外で、普通はフタをして湯気に晒す)。炒って砕いた米(粳米and/or餅米)をまぶして蒸す粉蒸という手法も面白いのだが、どちらかというと郷土or家庭料理寄りの技術。

回鍋肉に話を戻そう。キャベツは上の柔らかいところ(俗称で「アタマ」)だけ使うことが多く、上下半分に切って、上は片(と付けあわせなどで使うなら絲)に、下は芯をくりぬいてフードプロセッサー(的なゴツい機械:扇風機みたいな刃でみじん切りを作ってくれる)にかけ餃子の餡に、芯は洗ってスープの鍋に入れてしまうのが一般的だと思う。他に、ネギの白いところ、ニンニクの芽、葉にんにくなどを入れてもよい。香爆して、味噌を炒め、香りが立ったら肉を炒め、キャベツを加え、味噌が行き渡ったら味を調えて完成。使う味噌によって塩分の濃さがかなり違うので調整が必要。味噌は酒でのばしてもよいし、筆者はのばさずに炒めてから酒を振りかける(フランス料理のデグラッセみたいなノリで)のが好き。下ごしらえ(というか茹豚作りと油通し)が大掛かりだが、炒め鍋を火にかけた後はたいしたことをしなくてよい。味噌を焦がし過ぎないようにだけ注意しておこう。キャベツを入れずに、単なる肉の味噌炒めを作ってもツマミになる。

日本でもポピュラーなチンジャオロース。肉を絲にするのはこれが最初だが、すでに片(繊維と垂直に切る)にしてあるものを切ってもボロボロになるだけなので、最初から細切りになっているもの(業務用なら冷凍のものがあるし、肉屋系のスーパーなどでも売っていることがある)を買ってくるか、肉屋さんで切ってもらうか、ブロック肉から自分で切り出す。

ピーマンは輪切り方向ではなく縦に切る(1本の絲の中に尻の方と頭の方ができる切り方)。2つに割って(ビニール袋ごと豪快にぶった切る人が多い)、種とヘタを取り除き、できれば白い筋と尻の近くを取り除き、尻に切れ込みを入れて平らにしやすくして、重ねた状態でザクザクと細切りにする。他に入れるのはニンジンとタケノコの絲、ピーマン系で攻めたい人はパプリカを使ってもよい。

これも塩味から醤油味までバリエーションがあり、中華味噌やオイスターソースを入れることもある。片栗も入れない人からあんかけにしてしまう人までさまざま(筆者はカタクリを入れたい派)。ピーマンは油通しせず、ビーマン>それ以外の食材>調味料と一気に入れてしまうことが多いと思う(ニンジンとタケノコはボイル、肉は油通ししてある前提)。

なお読者にはまったく関わりのない余談ではあるが、筆者はチンジャオニュールースー(ようするに豚肉でなく牛肉で作ったもの)の方が好きである(クセとクセをぶつけるというか、牛肉の「押しの強さ」がピーマンの「香りのキツさ」で引き立つような気がする:ぶつかり合ったままでも面白いし、ごま油とかオイスターソースとかXO醤あたりに割り込ませても面白い)。

洋食では砂糖水を加熱してカラメルを作るが、中華では砂糖を炒めてカラメルを作ることがある。毛式紅燒肉(マオシーホンシャオルー、豚肉煮込み毛さん風の意:毛さんは中国の歴史で一番有名なあの毛さんのことで、醤油嫌いだったため醤油抜き料理を多く発明させ、また高級な湖南菜(湖南料理)を毛家菜(毛さん家の料理)と呼ぶこともあるそうな)という料理で使われ、砂糖を焦がし過ぎないようにしながら色をつけるのが(味噌を炒めるとき以上に)難しい。

紅燒自体は中華料理の基本技法で、ようするに醤油・砂糖・酒で煮込む調理方法(結果的に茶色っぽく仕上がれば、上の毛式紅燒肉のように醤油を省いてもよい、みたい)。煮込んだ後煮汁に片栗でとろみをつけることもあり、紅燒牛腩(ホンシャオニュナン:牛腩はカタバラ=ブリスケットのことらしい)という牛バラ煮込みがたいへんおいしい。魚の代表的な食べ方(揚げる、煮付ける、蒸すの順にポピュラー、だと思う)のひとつでもある(紅燒魚を作れるのは上級の料理人の証なので、中国人のえらい中華屋さんなんかが得意気に作ってくれるが、日本人の味覚に照らすと決してうまい料理ではない:が、技術的に凄いのは日本人にもわかるので、紅燒魚を作れると尊敬の的になる)。煮汁が少なくなるまで煮切る場合は干焼または乾燒という。

中国人にもパーポーツァイで(少なくとも日本で生活している人なら)通じるが、燴什錦(ホイシーチン)と言った方が話が早いと思う。あんかけ自体の作り方については、前回あんかけチャーハンのところで触れたので繰り返さない。

作り方としては、香爆して、炒めて、スープを入れて、味をつけて、片栗で固めればいいだけ(ぶっちゃけ、肉野菜炒めをあんかけにしてやればそれで燴什錦にならなくもない)なので簡単だが、あんかけは大変奥が深い。炒めで香味と食感を的確に引き出し、XO醤などでコクを足し、化粧油の風味を添えて仕上げることができれば、まさに爆発的なうまさになる。味付けの傾向として、北の方は塩中心で白っぽく(コーンスターチを混ぜることもあるらしいが不明)、東海岸は醤をきかせて琥珀~金色、南の方は醤油もきかせて黒っぽい感じのものが多い。醤油が強めの味付けにする場合はとくに、微量(食材や料理酒や醤系調味料の甘味の強さで調整、必要ない場合ももちろんある)の砂糖を加えるとコクが増す(甘味を足すときは生姜の量を増やすなど、香味も補っておくとクドくなるのを防ぎやすい)。

具材として、豚バラ肉と白菜は必ず入れたい。山海の幸の絡みがウリのひとつなので、大エビとイカ、キクラゲとタケノコも外せない(三鮮を揃えるなら卵類も欲しいが、鶏卵だとデカいのでうずらの卵が好まれる)。彩りのためにニンジンも必須だし、豆(絹さやかインゲン)の緑も欲しい。南部や台湾あたりでは慈姑(クワイ:中国ではビーチ(荸薺と書くらしい)とか馬蹄とか水芋とか水栗とか、いろいろな名前で呼ばれるよう)も好んで使い、独特の歯ごたえを出せる。うまみをさらに強めるために、シイタケと中華ハム、戻した干し魚介なんかもあれば最高だろう。これを鶏のスープであんかけにしてごま油をたらす。盛り付けてから松の実やクコの実を散らすこともあるし、ハーブを添える店も見たことがある。余談:中華でよく使うハーブというと、葱の青いところ以外では、香菜(シャンツァイ、芫菜とも:コリアンダー(胡荽子)の葉)が代表的だが、あれを「パクチー」と呼ぶのはタイ料理の流儀(なんでも、OR6A2という遺伝子の違いで、爽快感のある香りに感じる人と悪臭に感じる人がいるらしい)。

イカの上漿はけっこう面倒で、洗って絞って酒を吸わせて片栗でコーティングする(卵はつけないことが多く、湯通しする場合は片栗もつけない)のは同じだが、その前に皮を引いて切れ込み(調理したときにマツカサ状に丸まるように、内蔵側の身に包丁を入れる:中国では紋と書いてウエンと読むらしいが、筆者が知る限りみんな「松笠」としか呼ばない)を入れておかなければならない。湯通ししてから油通しするというやり方もあるようだ。

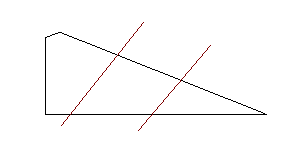

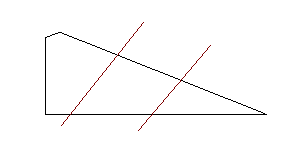

タケノコは「水煮ホール」と呼ばれる丸ごと茹でて缶詰にしたものを使っている店が多いと思う(もちろん、自分で下茹でしてもよいし、最初から薄切りになっている缶詰を使ってもよい)。根元の硬い部分をそぎ落として、半分に切り、似たような断面積になるよう斜めに切る。

タケノコに限らず、中華では長方形や円になるような切り方をあまりせず、三角形や平行四辺形が好まれる(ニンジンも上記に準じる切り方だが小さいので、半分に割る作業を省く)。こうしておいてから薄切り(片)にしていくのだが、食材が丸いので端の方は小さく真ん中は大きくなる。あまりに大きいものは半分に切り、あまりに小さい切れ端は細切れにして別の料理に使おう。細切り(絲)にするときは、薄切りを作ってから細く切る。

卵炒飯に餡をかける燴炒飯はすでに紹介した。白飯にかけるといわゆる中華丼(ないし中華飯)になり、中華屋のまかないとして大人気である(みんなあんかけ好きだし、肉とか野菜とかいろいろ入って栄養あるし、使う食器が少なくて済む)。食べるときに酢をたらす人が(中国人を中心に)けっこういる。余談だが中国ではカレーライスやハヤシライスも燴飯と呼ぶらしい(あんかけっちゃあんかけだけども、南インドのカレーは泡飯と呼ばれるし、後で触れる北インドのチキンマサラなんかは干焼の方が近い気もする)。

醤油スープの麺にもやし入りのあんかけを乗せたものはサンマー麺(生馬麺とか生碼麺などと書くらしいが、もとは日本の横浜で作られた料理)と呼ばれ、細切りの食材を中心にして彩りよく作る(薄切りの食材を中心にしたものはカントンメンと呼ばれるが、こちらも日本生まれの料理らしい)。ターサイ(搨菜)とかクーシンサイ(空芯菜)といった中国野菜を使うことも多い。餡は塩味にすべきだという人と餡も醤油味にすべきだという人がいる。

あんかけ焼きそばには3つのスタンダードがあり、太めの蒸し麺を使う上海風、焼いた麺を使う香港風、揚げた麺を使う広東風の順に硬くなる(うろ覚えだがたしかそう)。揚げ麺を使うものは炒麺(チャオミェン)ではなく燴麺(ホイミェン)だが、日本人はみんな「やきそば」としか呼ばない(チャーメンと呼ぶ人もいるが少数派)。香港風は、麺を(ホントは蒸し麺を使うのだったと思うがたいてい)ゆがいて、浅めに油を張った中華鍋で焼き、ジャーレンで油を切って作る。上海風のうちあんかけにしないものは日本の焼きそばや焼きうどんに少し雰囲気が似ている。福建焼きそば(福建麺)と呼ばれる料理は、バリエーションがありすぎてよくわからない(が、あんかけにするものもある)。

自分が中華屋だとバレている場合、他人の店に初めて行ってイキナリ炒飯を注文する人はあまり多くない。「お前炒めはちゃんとできるんだろうな」と聞いているような感じがして気が引ける(中華屋には大雑把な性格の人が多いが、職人社会というのはこういうトコロに意外と気を使うものである)。麺類は(とくに大きな店だと)新米が担当する料理なので最初に湯麺というのもあまりない(このためか、中華屋の厨房では「ラーメン屋あがり」が低く見られることがままある)。いわゆる上級の料理とみなされるようなものを最初に頼むのもなんだか挑戦的な感じがする。

ということで、その店に「看板メニュー」的なものがあればそちらに流れる人が多いが、とくになければ最初にこの八宝菜(ないし「五目あんかけ」)を頼む人はけっこういると思う。仕込み、下ごしらえ、炒め、スープ、あんかけ、仕上げ油と全部がハイレベルに達していればものすごいうまさを引き出せる料理法なので、作る側も特別の気合を注ぐことが多い。

あんかけとはいうものの、ここまでに出てきたのは汁気のある鍋に水溶き片栗粉を入れて固める料理法(燴)ばかりだった。今度は餡を別に作ってかけるor絡めるあんかけソース(溜または熘:リウ)である。揚げるか炒めるかした食材をジャーレンに上げ、合わせ調味料を煮立たせて片栗で餡を作り、食材を戻して混ぜるだけなので技術的にはそう難しくない。

中華では糖醋肉(タンツールー)とか古老肉(クーラオルー)などと呼ばれ、豚肉でなく鶏肉を使う場合は糖醋鶏(タンツーチー)という。タンツーというのは甘酢のことで、砂糖1:酢1:醤油1に黄酒を少しというのが基本(多分)ではあるものの、実際には醤油を減らしてトマトケチャップを使うことが多い(タンツーメンのタンツーは担仔または擔仔で別物:多分発音も違う)。とろみのあるソースに油通しした食材を入れて作るもので、炒めの要素はほとんどなかったりもする。肉には中国黒酢(香醋・香酢・シャンツーとも:もち米主体で雑穀が混ざることもある)が合うとされるが、日本の黒酢(うるち米主体)で作るレシピもよくあるし、黒くない酢で作ってももちろん構わない。ちなみに酢はズーないしツーと読む。

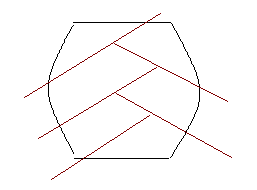

酢豚の具材は、豚肉(カレー用の四角い肩ロースでよい)、ニンジン、タマネギがほぼ必須。ニンジンは下の方をいわゆる「回し切り」とか「乱切り」みたいな感じにしてボイル。塊(クァイ)とか丁などと呼ばれる切り方(筆者がイメージする丁は賽の目切りに近い小さめのものだが、地方によって基準が違うらしい)。タマネギは外側の部分を使い、

こんな感じに切る(片と呼ぶ人も塊と呼ぶ人もいる)。本来は、細かい順に末<鬆<丁<塊、細い順に絲<条<片となるはずだが、中国人でも(少なくとも筆者の知り合いは)「絲・片・塊」で「細い・平ら・かたまり」くらいの意識でしか呼び分けない。さらに余談だが丁は読み方の混乱が激しく、ディン、チー、ティンなどさまざまに読まれる(片を「へん」と読む人は見たことがないが、丁を「ちょう」、条を「じょう」と読む日本人はいる)。

糖醋魚(タンツーユイ:炸糖醋魚とか糖醋魚片とか糖醋魚塊などとも)は魚の食べ方として一般的なもので、ガッチリ上漿して揚げてしまえばたいていの魚はおいしく食べられる。下ごしらえには酒と酢のほか、五香粉(ウーシャンフェン)というミックススパイスを使うことが多いが、なければガラムマサラでもカレー粉でもシーズニング系の市販調味料でもよい。

ムースーローとかムーシュールゥと読み、ようするにキクラゲ(木耳)と肉の炒め物(木須肉と書くこともあるが、木犀肉片と混ざってるのかな?)。これも流儀が多い料理で、多くの場合、名前には入っていないにも関わらず卵がメインになる(キクラゲが本当にメインを張る感じの炒めは木耳炒肉か木耳炒肉片、ほぼきくらげオンリーで甘酢あんかけにしたものは糖醋木耳を名乗っていることが多い:台湾料理の店だと、卵とキクラゲがダブルメインになるようなバランスの木耳肉もけっこう見る)。卵に味をつけて餡はかけないこともあるし、スープを入れた後とろみをつけないこともあれば、カシューナッツなどのナッツ類を一緒に炒めることもある。彩が偏りがちなメニューなので、油通しした豆苗(トウミョウ:えんどう豆の芽)を乗せることもある。

なお、卵焼きに後から具を合わせる系統の料理は炒蛋or炒鶏蛋を名乗っていることが多く、西紅柿炒鶏蛋(トマタマ:蕃茄炒蛋ともいうらしい)や韮菜炒蛋(ニラタマ)が代表的。卵に(多くは刻むか細切りにした)具を混ぜ込む卵焼きは芙蓉蛋(フーヨータン・フーヨンダン・フーユンダン・フーロンダンなど読みが多数ある)といい、その中でカニをメイン具材にしたのが芙蓉蟹(フーヨーハイ:いわゆるカニタマ)、切り干し大根と干しエビを多く入れるのが菜脯蛋(ツァイプータン:台湾の郷土料理)。卵を焼かずnor炒めずに、油ではなくスープで炒める感じにする水炒、少量のスープに弱くとろみをつけてから卵液を細く落とす滑蛋(ワータン・ワッタン・ファーダンなどいろいろなカナが当てられるが、北京語だとワーダンに近い音)というやり方もある(エビタマは蝦仁炒蛋にすることも滑蛋蝦仁にすることもある)。芙蓉蛋を飯に乗せて餡をかけたのは天津飯と呼ばれる(和製中華)。

ムースーローの話に戻ろう。筆者が家でやる作り方は、卵には薄い塩味だけ(中国で近代化以前に乳製品が広く用いられたのは内陸部だけらしく、中華料理で半熟卵を作る時も乳製品を使うことはめったにないが、別に使っていけないわけではない)つけ、油を熱した鍋に流して半熟卵(揚州炒飯の項で紹介した中華風の卵焼き)を作り、キッチンペーパーを敷いた皿(使えるならジャーレンの方がよいと思う)に上げ、香爆して具材を炒め、合わせ調味料をかけ片栗でとろみ、卵を戻して混ぜ仕上げ油、といった感じ。調味料は醤油・砂糖・酒。肉でなくエビを使えば蛋花蝦仁(エビタマ)にもできるし、塩味でも醤油味でもイケる。たまに気が向くと、餡だけ別に作る方法でもやる。

最初に卵を炒めるときは油:卵が1:7(または全卵3に対して大匙2)くらい。炒飯よりは少なめというか、ようするに飯を炒める分の油を省いておくと解釈してよい。肉は油通し(餡の絡みもよくなる)をしておいて少なめの油で炒めないと、全体の油の量がかなり多くなるので注意したい。卵はスープや水などでのばしたりせず、味の素を入れるときは卵にでなく餡(を作るときのスープ)に入れよう。

もとは四川料理の干焼蝦仁(カンシャオシャーレン:乾燒蝦仁)で、赤い色はトウバンジャンでつけるのだが、日本ではケチャップ糖醋を使う作り方が一般的。調理方法もさまざまで、中国では、香爆してタンツーを入れ少し煮詰めて片栗、最後に油通ししたエビを入れる順番が普通のようだ。尻尾のところに殻を残す作り方もある(中国人はカリっとかサクっとした食感が大好きなので、殻ありの方が人気:脆(ツィ)という)。エビのチャンについては前回エビチャーハンのところで触れたので繰り返さない。

干焼は北インドのチキンマサラ(香爆して、香辛料と刻んだ香味野菜を炒め、スープでのばし、別に炒めた肉にあえる汁なしカレー:もちろん流儀は無数にあり、干焼とは全然似ていないものもある)と作り方が似ている。トウバンジャンをカレー粉、片栗粉を小麦粉に替えて干焼蝦仁を作り、カシューナッツペーストとココナッツミルクを足してカトリ(金属製の浅くて取っ手のないマグカップみたいな、中華用の調味料入れを小さくしたようなカレー皿)に入れてしまえば「カレーです」と言い張れなくもない(まあカレー粉で味を付けている時点で全部カレーだという解釈もあるが)。

なお燒は炒め(油加熱)と煮込み(水加熱)を複合させた調理方法で、日本語でいう炒め煮よりも少し広い意味を持ち、中華料理の基本のひとつといわれる、が、筆者はちゃんとできない(私は中華屋でしたと言っておきながら「燒ができません」はたいへん恥ずかしい話ではあるのだが、やはりプロの技術はプロの現場で叩かれながら磨かないと身に付かないもので、シロウトに戻ってしまってからどうこうできるものではない:炒めだって、3か月で100食以上の炒飯を作っては食べるところから始めて、店でお客さんに料理を出すようになってからも1年くらいは悪戦苦闘してようやくモノにしたわけで、あんなの仕事じゃなきゃできない)。

マーボーは炒め料理なのか、ということを真面目に考え出すと夜しか眠れなくなってしまうが、乾焼なんかも紹介していることだしまあいいだろう。基本的には、ひき肉を辛味噌で炒めて、スープを入れとろみをつけ、メインの具材を混ぜて作る。

ひき肉は自分で刻んだ方がうまい。肉屋さんで普通に売っているひき肉は、細胞がすり潰されたようになっており、無駄に汁気が出る(のはわかっているが、ほとんどの中華屋では挽いたものを買っている)。切り方としては鬆(ソン)と呼ばれ、絲にしてから刻むだけ(よく「包丁で叩く」という言い方をするが、細胞を潰すとマズくなるので、あくまで細かく「切る」つもりで:練って使う場合は少し粘りを感じるくらいまで刻む)。ブロック肉(半解凍だと切りやすい)から切り出してもよいし、スーパーなどで「細切れ肉」として売っているスライス肉から作っても、両方混ぜてもよい。

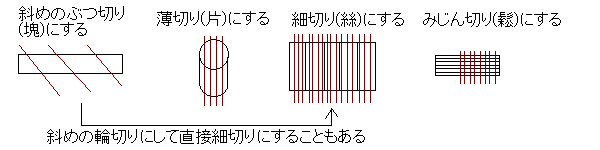

切り方についてまとまった説明をしていなかったので、基本的なものだけ紹介しておく。

上記は棒状の食材を例にしているが、肉なんかは繊維の方向が決まっているので、繊維に沿って(絲や鬆にするとき)または繊維と直角に(片にするとき)切る。なお、多くの中華屋では茄子(尻の先端を落としておくと食べやすい)を輪切りにはせず斜めに切るし、豆腐も直方体には切らない(ひし形っぽく切る)。

茄子のチャンについては、塩もみして水洗いだとか単純に水さらしだとかいくつか方法があるが、多くの店ではただ切っただけのものを油通ししていると思う。茄子は油を吸うので、油通しした後は金ザルかジャーレンに上げて油を切っておいた方がよい。オイルスプレー(ようするに油を入れた霧吹き)で軽く油を吹き付けて電子レンジで温めるという方法もある。豆腐の水抜きは、電子レンジでやると早く、重しを使って1時間くらいかけると硬さが出る。本格的な店だと豆腐を切ってから薄い塩水で下茹ですることもあるが、電子レンジにかけてから切る方が多数派だろうと思う。スープを足した鍋に豆腐を入れ中まで熱が入ってから片栗、という順番が本来なのだろうが、豆腐が崩れないようにムラなくトロミをつけるのは結構大変(なので、熱が入る下ごしらえをして、トロミをつけてから豆腐を入れてゴマカすことも多い:お玉の裏で押すようにしながら鍋の傾けも併用すれば、超高難度の技というわけでもないけど)。

ひき肉は生で使っても先に炒めておいてもよい。前もって準備するときは、ひき肉(合挽きが普通だと思っていたが豚でやる人もいる模様)を汁が透き通ってくるまで炒めて、酒・醤油・甘味噌(テンメンジャン)・薬味(生姜や花椒など)を入れ香りが立ったら完成(単体でツマミになるくらいの味付け、油は肉の脂の量で加減(丁寧にやるなら、いったん油を切って本調理のときに適宜ラードを足す)、薬味は(香り出しの分は本調理のとき改めて入れるので)臭み消しになる程度でテキトーに)。これを炸醤(ジャージャンとかザージャンとか)といい、麺にかけると炸醤麺(ジャージャンメンとかジャージャーメンなどと読む)になる。台湾の擔仔(一般的にはターアーのはずだが、どこの読みかわからないもののタンツともいうらしい:中国本土では担仔と書いてタンザイと読むそうな)はもう少しアッサリめの味付けで、味噌類は入らないことも多い。

でまあ、香爆して辛味噌(トウバンジャンなど)を炒めて味付け済みの肉を入れスープを足して味ととろみをつけ、下ごしらえした豆腐なり茄子なりを入れて混ぜ、仕上げに長ネギのみじん切りを散らせばよい。生のひき肉を使う場合は、肉に火を通してから味噌類を入れることが多い。茄子は過熱するとクタクタになるし、豆腐も鬆(す:塩分があると入りにくくはなる)が立つので、加熱時間に注意する。四川風のマーボは花椒をかなり強くきかせる(そもそも、中国山椒をきかせた料理を麻という:トウガラシの辛味は辣、生姜やネギなど香味野菜のスパイシーさは香と呼ばれる)。

他の飲食店は知らないが中華屋の朝はほどほどの早さで、スープは開店3~4時間前に火にかける店が多く、10時半開店なら7時半までに寸胴をセットできるように出勤するから、早番の人は7時には店に入ることになる(下茹でもあるのでそれでもギリギリ)。立地にもよるが、街中の大衆中華でランチの営業が早いのは、かなり忙しい店であることが多い(よほど混まなければ、お客さんもわざわざ時間をズラしては来ない)。閉店後は30分くらいしか残らないので、21時半まで営業するとして22時ごろには遅番の人が店を出ることになる。遅番の人は開店に合わせて出勤してくるのでだいたい10~22時、早番の人も夕方ラッシュまでは居て欲しいので7~19時とか、そんな感じの勤務が多かったように記憶している(忙しい店でも途中で1~2時間の休憩はある:というか、本当に忙しい店であればこそ、休む時間を作らないと人が倒れる)。夕方開ける店の場合、14時半にスープを仕掛けて17時に開店、終電まで営業して25時半に閉めるとしたら、14~26時くらいの勤務になる。繁華街の店だと従業員が終電で帰れるように閉めるが、住宅地の店だと終電で帰ってきたお客さんがラストになる前提の店も多く、ランチをやらない店は住宅街の立地が多いわけで、自然と後ろが長くなる(麺類を出す店なんかで飲んだ後シメに来るお客さんがいる店は、さらに遅い:しかも早番と遅番で人が被る時間帯がないため、休憩をロクに取れない店もあった)。

開店前は、スープを仕掛けたら、餃子の餡を練ったり米を研いだり、塩出しや水戻しやボイルなど、毎日やるタイプ仕込みを開店までに片付ける。この時間に切り込み(野菜などのカット)をやる店もあるが、大きな店や客数が多い店では、ランチと夕方の間の時間を使うことが多い(交代で休憩には入るが、朝晩よりはさすがに人が多い)。早番の人は開店直前、遅番の人はランチ後に1回と、どちらも休憩の最初(かまれに最後)に1回、計2回のまかないが付くのが普通。夕方開店の店だと、開店前と夜ラッシュの後が食事時間になる。閉店近い時間になると、厨房の中では片付けが始まる。店舗の都合(雑居ビルとかだと通用口が何時に閉まるとかゴミの回収が何時までとか、制限がキツいことが多い)や勤務体制(ホールと厨房が完全分離か部分兼務か)によって違うが、ホールの清掃は閉店後が基本。清掃業者が入る日(月に1回~週に1回くらいある、のが普通だと思う)はホールが早上がりになって、飲みに行く日になっている店もある。

立地にもよるが、多くの中華屋は土日が書き入れ時で、金曜は週末のための仕込み、月曜は使い切ったものの補充で忙しい。そうすると火水木は比較的ヒマなわけで、(社員かそれに準ずる人の数が)3人回しの店だとここで1人づつ休みを取るか、水曜日が隔週くらいの休店日で火曜と木曜を使って月1くらいの連休を取ることが多い(少なくとも平成の中ごろまで、週休1日+月に1~2日休める程度の店が普通だった:毎週固定の曜日+年末年始に2日+夏に2日くらいしか休めず、そのうえ休出まであるような店もあった)。5人回しだと平日がそれぞれの固定休みで、火水木を使って連休を作ったりとか、そんな感じの勤務になるだろうか。平日を早番2人+遅番2人、土日を早番2人+遅番3人で回す店だと、早番勤務が週に14、遅番勤務が週に16あることになり、30勤務を5人で分けると1人6勤/週になる(早番3回+遅番3回が4人と早番2回+遅番4回が1人で、朝早いとツラいのでたいていは先輩格が後者のシフトになる)。これだと本当にカツカツなので、6人いないとたいへんキツい(5人の場合は「厨房のパートさん」か「開店前専門のパートさん」がいるのが普通:前者のポジションは掛け持ちでバイトしている中国人が多いが、日本人もいるし、経営者によっては自分で厨房に入る人もいる)。仕事中以外はみんなバラバラなので、早番の日以外は飲みに行かない人(同じ時間に寝て起きたい)もいれば、遅番の日=飲みに行く日にしている人(翌日の早番で目が死んでいることが多い)もいるが、酒好きは非常に多い。勤務シフトはそう頻繁には変わらず、同じシフトに入る人とは自然と会話が増え、定期的に飲み歩いている人たちもいる。

繁盛している店だと土日は殺人的な忙しさになるため、基本的に休めない日ではあるのだが、既婚者の場合子供の行事のときだけは休めるのが普通で、みんな身体はキツいが(休んだ分は他で取り戻そうという気遣いがある人が多かったし、年齢的に先輩格であることが多いというのもあって)大した文句は出ていなかったように記憶している。シフトの管理方針は店によってマチマチで、社員同士での休日交換を禁止する店もあれば、手間をかけたくないから休みのやりくりは社員同士でなんとかしろと奨励する店もあったし、シフトに穴が開かないなら勝手にしてくれという店もあった。多くの場合、古株の大先輩は勤務中にサボりまくるが、そもそもの勤務体系がムチャクチャなので、ある程度は「そういうもの」と納得している人が多かったと思う。長時間労働(パートで掛け持ちしている中国人に「同じだけ働くなら時給の方が稼げるのに」と言われたことも何度かある)も年単位で続くと身体へのダメージが大きいが、全力ダッシュ系の職場(週に80時間とかの働き方はそもそも不可能、というか死ぬ)の方が短期的にはキツい。他でも何度か触れているように稼働中の厨房は地獄の暑さなので、忙しい日が続くと体重がグングン減る(減量したい人には繁盛している中華屋での厨房勤務がオススメ:ものすごく健康に悪いけど)。先輩方の話を総合するに、景気がよかった頃は働けば働いただけ給料ももらえたので、キツさ自体に文句を言う人はいなかったらしい(おそらくはいてもすぐヨソへ行ったのだろうと思う)。時代が変わって令和の飲食店の労働環境がどんなものなのかは、筆者はよく知らない。

先に触れたように仕込みの量が多いのは月曜金曜なのだが、問屋も(土曜はともかく)日曜は休んでいることが多く、金曜の時点では土日にどれだけ食材を使って月曜にどのくらい必要なのか読めないため、週末前の発注はある程度勘で「足りなくはならない」くらい、週なかばの発注は金曜日に「満タン」にできるようにというのが、どこでもとは言わないがありがちなパターンだと思う。香味油作りなど頻度が少なく手間がかかる仕込みには、火水木を使う(開店前の仕込みは定型仕事にして、都度補充するものは平日の人が多い時間帯にやる)ことが多い。

注意:以下は「ウクライナ紛争によるエネルギー危機前」の価格を前提にしています

立地がある程度都会だと家賃の出費が重いので、常にお客さんが並んでいる状況で、店に入る前にオーダーを聞き、席に着いたらすぐ料理を出すサイクルを続けるのが、店の利益としては理想になる。客層にもよるが、中華コンロ2発の構成だと27~28席(4人テーブル5のカウンター7か8)くらいが限界で、客単価600円で500人くらい+餃子のテイクアウトが5万円くらい+アルコール飲料が少し出て売上が30万円台後半、というのが超人気店の大入り日(突発的にこれを越えることはまれにあるが、続くと中の人が倒れる)。上のオマケ1でいう「平日を早番2人+遅番2人、土日を早番2人+遅番3人」の店で、極限まで忙しいと土日にはこうなることもけっこうある、というレベルの忙しさ。

28席だとしても客数500というのはかなり大変な数字。開店前から「並び」がいる前提で、10時半から14時半まで+17時から20時までの7時間が満席、14時半から17時まで+20時から22時半までの5時間が10席回しだとすると、平均の滞在時間が30分だとして、392+100=492で500人に少し欠けるくらいになる。この「平均滞在時間」が売り上げにはとても大切で、もし30分の滞在時間が45分に延びるとピーク時の売上が3分の2になるし、20分に短縮できるならピーク売上が2分の3(1.5倍:現実的にはそんなスピードで料理作れないけど)になる。

またこれがもし、客単価900円(1.5倍)だったとして、平均滞在時間が45分、ピーク客数261+オフピーク客数100=361人だとすると、イートインの売上は32.5万円くらいになる。もしテイクアウトが上の計算と同じくらい出れるならこちらの方が稼げそうだが、客単価を1.5倍にするとなるとホールのサービスも充実させざるを得ず、そもそも高単価でかつ常時満員という状況はなかなか望めるものではないため、よほど立地がよい(=家賃が高い)店でないとこの戦略は取りにくい。または、夜だけ宴会中心にして高単価を目指す(酒がメインの店の客単価は飯屋からすると破格で、2017年値上げ前(280円均一だった)に鳥貴族の創業者が東洋経済新報の取材で「客単価は現在2110円(税込)」と答えていた:まあ滞在時間も違うけど)方針もあり、実際そのような営業をしている店もあるが、店のサイズに見合った規模の宴会をコンスタントに入れ続けるのは大変難しい。

ともあれ、もし平均の売上が25万円/日で定休日なしなら750万円/月、経営者の取り分+店自体の利益が100万円だとすると、家賃光熱費と食材原価と人件費がそれぞれ200万円、6人回しなら総支給で平均36万円くらいの月給を出「せ」ることになる(ボーナスなしの前提)。まあ実際には経営者はもっと取るし、従業員の給料も一律ではなく、非正規雇用の人件費もそれなりにかかるので、平均売上30万/日くらい(年商1億ちょっと)の店でも、給料の総支給は30~40万円/月くらいになる(文字通りに死ぬほど忙しいので、そんなに割はよくないと思う:使うヒマがないので金は溜まるけど)。ピーク時の厨房を回せるレベルの人材を求めると給料が上がるので、人数を増やして少なめの労働時間と給料でという方針を取りにくいのが、店と従業員両方にとって不幸な状況を作っている一因かもしれない。

もしこれ以上の儲けを望むなら、店舗規模を拡大して固定費の割合を薄める(ある程度田舎に移転して客数を維持できるなら規模は現状維持でもよい)か、高級店にして単価勝負をするか、店舗自体の数を増やすしかないのだろう(大手の傘下に入るという裏技を除けば)。ただ店舗を大きくするとフル回転できなかったときに無駄が出るし、単価を2倍にしたときに半分の客数を維持するのは相当難しい(普通にやったのではおそらく不可能)。他に考えられるとしたら、テイクアウトの増加で最大のボトルネックである店舗キャパの制限を回避する方法だが、これも厨房キャパの問題があるしテイクアウトを見込んで雇用した分の人件費がペイできる保証もない。小規模の飲食店にもまだ生き残るニッチはあるように見えるが、この先だんだんと難しくなっていくのかもしれない。

少なくとも筆者が知っている中国人は全員、同じ地方、同じ地域、同じ一族で固まりたがる傾向が(宗族とかの歴史的な経緯もあって)日本人には想像がつかないくらい強い。出身地ごとの反目みたいなものもあるようで「福建が働かない」とか「大連が邪魔した」とか、互いを出身地で呼び合いながら悪口雑言を言い合うのもお約束イベントである(留学生などのインテリ層は意識が違うようで、差別的な態度を嫌うが、地元意識のようなものはやはり強い)。

中国人の中華屋に料理の質問をすると、ほぼ必ず「中国ではこうする」とか「中国ではこれこれを入れる」とかいった答えが返ってくるが、たいていの場合「中国」ではなく「自分の地元」であって、他の人からは違うことを聞いたなどと言うと「あの人はxxだからちょっと違う」(xxには地名が入る)と返ってくるのが常である(まあそういう筆者も、このコーナーで「北海道では~」とひと括りに書いたところがいくつもあるが、北海道の他の地域の人が読んだら「そんなのお前のトコだけだろ」とツッコミが入るような話がいくつかはあるのだろう、きっと)。

またたとえば陳建民のアレンジ中華にしても、気に入って常食している中国人(や他の国の出身者)はきっとどこかにいるはずで、決して日本人しか食べていないメニューなんかではないはずである(四川以外出身の中国人が陳式の四川料理を郷土料理だと思い込んでいるような例もある)。なおもちろん、中国人全員が「我が地元こそ中国」的な意識を持っているわけではなく、筆者が知っている四川の人たちなんかは(郷土意識の強さを感させることはあっても)控えめな人が多かった。そういう意味でも、やっぱり中国は広い。

この手の話で「中国の」と言ってしまうのはたいてい誤りなのだが、少なくとも福建周辺の一部地域では、立派な男性は料理ができなくてはならないという認識があるそうだ。客を迎えるときに料理を用意してもてなすのがその「家の主人」の役割だ、というのはわかる話で、いわゆる「もてなし」というのは(受け入れる集団の)文化の程度を示すものでもあるから、家長の重要な仕事になるのは自然なことだが、そこに料理を作るという「実技」が入ってくるのが面白い。

さらにこれが地理的には隣の台湾になると、毎日の食事を家庭で作らないことが珍しくないのだから、なお奇妙に感じられる。もちろん「家」が組織としての機能をどれだけ保っているかは、場所によっても時代によっても都会か田舎かによっても異なるから、中国本土でも都会の労働階級なんかには家長が手料理で客をもてなすような習慣が廃れているところがあるのかもしれない。

もうひとつ印象的なのは台所の設備。中華屋の洗い場は普通、深めのシンクが2つ並んだ形(いわゆる2槽シンク)になっており、左側に洗剤入りのお湯を張って使う(後から知ったのだが、1槽シンク+食洗機では認可しない保健所が増えたらしく、その場合は2槽シンク必須になる)。どうやら中国では普通の家でもこういうシンク(実物は見たことがないが、業務用サイズよりはたぶん小さいのだろう)を使っているところがあるらしい。ガスレンジも、日本の中華屋で使っている業務用バーナーとは違うものの、2段式のものがあるそうな。マンジュウはよほど大きな家にしかないと聞いた。中国の業務用キッチンの中がどうなっているのか知らないが、家庭用キッチンとある程度は共通性があるのだろうから、日本に中華屋が広まる過程でその特徴の一部が伝わったのかもしれない。