サブウーファーを本来と逆相で使うと、クロスオーバー周波数周辺にディップができる。上記の方針でセッティングを追い込むと中低域に谷山谷という領域ができるはずなので、ここにクロスオーバーの谷を被せて中和する。

メインスピーカで100Hzくらいから上のセッティングを出してから、サブウーファーの位相と設置距離で低域を誤魔化すのが王道(嘘です)。

2016年4月更新。

スピーカシステムとしてセット売りしているものはセット価格、それ以外は2本の価格を示してある(1本売りのものはその旨注記したが、2本の価格を示してある)。

細かい話はオマケ1を参照。オーディオの重箱の隅のページにもいくつか書いた。

どんな機器でもそうだが、スピーカやアンプはトレードオフが大きな設計要素をとくに多く持つため、必要以上の要求をしないことがよりいっそう重要になる。たとえばツイーターを100KHzの超音波が再生できるよう設計するには、ローエンド周波数を引き上げるなど何かしらの代償が必要になる。たとえば300Wのアクティブスピーカを3W(音圧で言うと-20dbで、機器によりボリューム4分の1~半分くらいの設定に相当)でしか鳴らさなかったとしたら、残り297Wに耐えるために支払ったトレードオフは無駄になる。使用する範囲で十分な線形性を持っているかどうかが問題なのであって「余裕がある音」なんて存在しない(無駄なトレードオフでローファイになった音は普通に存在するし、それを好む人も一定数いる:使用範囲と性能限界の間のマージンを広めにしてマネジメントの難しさを回避するという意味での「余裕」はもちろん有用だし、いろいろなソースに対応できるという意味での「余裕」もトレードオフに値するケースが多いだろうが、少なくとも、数字が大きければそれでよいわけではない)。

メインウーファーの口径は、30cm(12インチ)以上が大型、20cm(8インチ)が中型、16cm(6.5インチくらい)が小型、12cm(5インチ弱)が超小型くらいに認識しておけば問題ないと思う。海外メーカーの製品には型番にウーファーサイズを盛り込んでいるものが多いことからもわかるように、かなり重要な要素である(サイズが大きい方が高能率にしやすく低域再生に有利だが、大きすぎると重くなって過渡特性などが乱れる:PAスピーカでも15インチくらいまでが主流で、極低域は出さない前提で軽いユニットを使うものが多い)。ツイーター(PAスピーカではドライバーとも呼ばれる)は2.5cm(1インチ)前後のものが多い(普通のリスニング用スピーカなら1~5cmくらい)。ラジカセなど持ち運びを優先した機器では、8~12cm(3~5インチ)くらいのユニットが好まれる(最近は小型のセットコンポもこのくらいのサイズが増えた)。特殊なことをせずに2wayのハイファイスピーカを作れる限界が8インチ前後のようで、大型スピーカのミッドバスは5~7.5インチくらいである(スコーカーとミッドバスの区別は感覚的なもので、前者は動物や鳥の鳴き声くらいの音(下が500~1000Hzで上が4~6KHzくらいまで)を担当するのが原義、後者はより低音寄りのイメージ:3wayなら「ミッドレンジ」と呼んでしまえば区別を意識しないで済む)。

ユニット数やway数とクロスオーバー周波数には使い方である程度適不適があり、クロスオーバー周波数が高いほど、またスピーカから耳までの距離が近いほど、ユニット同士を近くに配置しなければならない。ポイントで聴くリスニングスピーカやニアフィールドモニタの場合はスピーカから耳までの距離が近いため、高いところにクロスオーバーを作ると、定位への悪影響や(ユニット同士の)位相干渉が出る。どうしても高いところで繋ぎたければ同軸ユニットにするのが自然だろう。同じ理由から、アレイウーファーやマルチユニットウーファーは上限周波数を低く抑える必要があり、2wayには使いにくい。また設置距離が遠いほど広い範囲に音を届ける必要があり(5mも離れてポイントで聴くなんて状況は考えにくい)、音波は周波数が高いほど直進性が高いため、大型スピーカにはツイーターの音を拡散させる工夫(コンプレッションドライバとか音響レンズとか、各社がいろいろやっている)が必要になる。さらに、ツイーターの直径が1インチだとすると約13.5KHzで音の波長と一致するわけで、ホイヘンスの原理による(ユニット単体での)位相干渉を無視できるレベルではない(はず)。このためニアフィールド用の製品でも、ユニットをドーム型にしたりバッフルをホーン形状に近い形状に窪ませたりといった工夫をしている製品が多い。

ウーファーだけユニット数を増やしたデザインも可能で、3ユニット2way(ウーファー2つとツイーター1つ)とか4ユニット3way1ドローン(ウーファー2つとスコーカーorミッドバス1つとツイーター1つとドローンコーン1つ:ドローンはパッシブラジエーターとも呼ばれる)とか、いろいろな配置があり得る。ウーファーを2ユニットで構成する場合をとくにツインウーファーと呼んだり、上と下(ないし右と左)がウーファーでそれ以外を真ん中に集めたレイアウト(同軸スピーカに似た振る舞いを期待したもの)をメーカー独自の呼称で呼ぶことがある(ミッドバス・ツイーター・ミッドバスの意でMTM配置とか)。また外見上ツインウーファーであっても、片方(普通は下側)のユニットだけカットオフ周波数を低くして、途中までは2wayのようにクロスオーバーしつつある程度以上低い周波数は2ユニットで出すという手法もあり、2.5way(2way+スーパーツイーターやツインウーファー2wayの意で2.5wayとすることもあるようだが稀)とかスタッガードチューニング(本来はPA用語で「段差をつけた設定」を指す)などと称することが多い(ただしADAMなんかは単に「ダブルウーファー」で済ませているし、EVEのようにユニットが同じだけの「3ウェイ」として扱うメーカーもある)。低域の能率が途中で変わることになる(振動板の面積が2倍になるから)はずなのだが、どうやって調整しているのか筆者は知らない(アクティブモニターの場合はアンプで差を吸収しているんだろうと思う)。

サブウーファーは、45cm(18インチ)以上が大型、30~37.5cm(12~15インチ)が中型、20~25cm(8~10インチ)が小型、16cmが超小型くらい(「サブ」は「別設置の」くらいの意味で理解しておけばよい)。想定する音量(と距離)によって必要なサイズが違い、スタジオモニタ用(ニアフィールドで使うのが普通)は10インチが多く、エレドラアンプ(奏者用)のサブウーファーも10インチくらいがフルサイズ。PA用(デジタルアンプの普及でパワードタイプも増えてきた)だと18インチが多く、ついで15インチ。非常に低い周波数域の表現力向上はもちろん、部屋鳴りの影響を受けやすい低域の問題をシンプルにする意味で導入することもある。基本的に「贅沢品」なので高価な機種が多い。ユニットが大きく距離が近いと面音源的な振る舞いが強まるが、アレイレイアウトでなければそれほど大きな影響はない(直径のπ分の1程度がボーダーになるので、10インチのサブウーファーを1mの距離に置いたとしても8cmくらいまでしか面音源として振舞わない)。

サブウーファーを置く場合はメインスピーカのウーファー性能(大型スピーカのミッドバスと違い、定位感に影響しなくなるところまで低音を出す必要がある)が決め手になり、30Hzまでイケるメインスピーカを使い42Hzで切る=ハイエンド、35Hzまでイケるメインスピーカを50Hzで切る=贅沢、40Hzまでイケるメインスピーカを56Hzで切る=安定、50Hzまでイケるメインスピーカを70Hzで切る=許容範囲、55Hzまでイケるメインスピーカを80Hzで切る=避けたい、くらいが筆者の認識。ただし、メインスピーカが下まで頑張れば頑張るほど、サブウーファー導入で低域の問題を単純化する効果は薄くなる。

2016年現在の筆者の認識では、CD音質のソース(20~20kHzでダイナミックレンジ96db)を鳴らし切ろうとしたら、リスニング用でも(当然サブウーファーは置く前提で)メインウーファー6.5インチというのは極限のサイズだと思う。設置スペースがどうしても惜しくてかつコストを度外視できるのでなければ、それ未満のサイズにチャレンジする必要性を感じない。大きければ鳴るというような簡単な話ではないが、物理的に最低限必要なサイズや重さというのはどうしてもある。ニアフィールドモニタは8インチがホットスポットで、6.5インチはサブウーファーを一時的にしか使わない(というか部屋の都合で使えない)場合の選択肢だと解釈している。誤解を避けるため一応断っておくが、小さいスピーカであっても、低い音や大きい音は出せる。ただ、大きいスピーカでないと低くて大きい音は出せない。ヘッドフォンのドライバなんてのはたかだか40~50mmのスピーカで極低音まで鳴らせるものが普通にあるが、音量が非常に小さいので耳の近くでしか使えない。小型PAスピーカには4インチとか5.5インチくらいのものもあって、その辺のリスニングスピーカよりは大きな音が出るが、低域はごく高め(100Hzとか)で切ってある。また、振動板の面積が広ければ広いほど、小さい電力で大きな音を出せる。

フルレンジは12~16cm前後(5~6.5インチ)がホットスポットで、それ以上が大型それ以下が小型くらい。定位の問題が簡潔になる、回路が単純になる、価格やサイズや重量の面で有利といったメリットがある一方、小さすぎると低域が苦しくなり大きすぎると高域が苦しくなるというジレンマがある(欲しい音のキャラによって必要なサイズが変わる:大きいフルレンジで高域を頑張るとクセが出やすく、高域カットオフの手前にピークができたような特性になることがあるのだが、その味が好きだという人も一定数いる)。その特性を逆手にとって楽器用アンプ(古いものや復刻版的なモデルは背面開放型のキャビネットが多い)などに使われ、ギターアンプだと12インチ、ベースアンプだと15インチ前後のものが人気(ギターとベースでドライバを大きくする理由が微妙に違うのだが、ここでは深く突っ込まない:ベースアンプでも、ハイファイ志向のものは10インチのアレイなどを採用していることがある)。

なお、PAスピーカでは「単品でもサブウーファーを追加しても使えるスピーカ」を「フルレンジ」と呼ぶことがあり(そのせいかサブウーファーを単にウーファーと呼ぶことがあり、ツイーターをドライバと呼ぶことも多い)、その場合の「フルレンジ」はユニット数が1であるとは限らないし、メインウーファーに相当するユニットを多数並べてアレイにすることもある。ついでに、ヘッドフォンで大型ドライバーユニットというと40~50mm(1.5~2インチ)くらい(ソニーが一部の製品に70mmドライバを採用している)、イヤフォンで大型ドライバーユニットというと13mm(0.5インチ)くらいである。ヘッドフォンやヘッドマウントスピーカがせいぜい3インチ程度のフルレンジユニット(2way以上のもあるけどごく稀な例外)でハイファイ再生を実現していることからもわかるように、再生音量さえ小さければユニットへの要求はぐっと緩やかになる。

ユニットのサイズ以外に、容量(体積)やバッフル面積(ようするにスピーカ前面の面積)も出音に影響を与えるのだが、形状や内部の設計によって数字の意味が変わるので、いくつだからどうということは言いにくい。同様にエンクロージャ(ガワのハコ)の材質も、どれを使ったからどうだと言えるものではなく、せいぜい木材をそのまま使うと個体差が出やすい(木の重さや硬さなんて1本1本全部違うし、根元の方と先端の方とか中心と外側とか南側と北側とか、同じ木の内部でも差が大きい:なので、左右スピーカの特性を揃えなくてはならないモニタスピーカでは、素の板をそのまま使うことはほとんどない)というくらい。エンクロージャの形式もどれにしたからどうというものではないが、ひとつ注意が必要な事柄として、ミニチュアスピーカに多く採用される小径ポートのバスレフは小音量域で低音を増やす(ラウドネスを補正する方向に働く)もので大音量域にはあまり効かない。たとえば容量2L(ポートの体積含まず)のエンクロージャに直径3cm(1Paの音圧で十分働く大きさ:あくまでポートにかかる音圧でありリスニングポイントに届く音圧でないことに注意)のポートを設けるとして、ポート長を20cmくらいは取らないと低域が暴れる(結果的に、煙突ポートにするか折り曲げるかしないと設置が難しいと思われる)。パッシブスピーカの効率はdBSPL/W@1mで示されていることが多い(多いだけ)。

スピーカユニットの性能テストなどでは、IEC 60268-5のTYPE A(94×124×64cmの密閉型600Lで、上から48cmの高さがスピーカセンター、日本で古くから使われていたJIS標準箱が元になったそうな:設計例として、21mm合板相当以上の板、3mmスチール板相当以上の着脱式スピーカユニットパネル、前面背面角部に補強、バッフル面と背面を支える柱補強、密度20kg/m^2で5cm厚のグラスウールをバッフル面以外に内張り、などが挙げられている)とTYPE B(約450Lの台形密閉型、バッフル面は70×83cmで中央にスピーカを取り付けるが、R10cmでカドが丸められており平面部は50×63cm、奥行きは上底86.8cmの下底108.8cm:設計例として、25mm合板相当以上の板、合板相当以上の着脱式スピーカユニットパネル、角部に補強(テーパーは補強材に施す)、両側面を支える柱補強、TYPEA と同じ吸音材、などが挙げられている)がおもに用いられ、ギターアンプ用のユニットでは同じIEC 60268-5のStandard baffle(縦165×横135cmの板に、中心から右に15cm上に22.5cmずらしてスピーカを取り付ける、通称IEC baffle:DIN45575という規格が元になったようだ)も用いられる。マイクは測定周波数域でプラマイ0.5db以内かつ指向性指数(directional index=正面感度とランダム入射感度の比)が2db以下のもの(ようするに無指向性マイク)を正面1m(マルチユニットでは位相干渉がもっとも少なくなるように)に設置し、電圧計はパワーアンプの後ろでスピーカ(あればネットワーク回路も含めて)と並列に入れるのが標準。ごく小型(2インチとか)のユニットでは独自の試験箱も用いられるようだ(標準箱だと大きすぎるので)。

周波数特性は、マイクと同じく-10dbで再生できる範囲を示している場合が多い(そうでないことが明記されている場合は注記した)。手元の機材をテストしたい場合、テスト用flacファイルの中から「sine_sweep_3min」で始まるファイル名のもの(後ろの数字はサンプルレート)を選んで再生してみるとよいだろう。音量が急激に変化する個所や左右のバランスが偏る個所がなければ、良好に再生できているということになる(緩やかな音量変化は、聴覚特性の影響や機材の味付けが現れたものなので気にしなくてよい:あえて補正したい場合は「loud」で始まる名前のファイルを再生し、すべての音が「はっきり話すときの声」くらいの音量になるよう調整する)。詳細なテスト方法はオーディオのページを参照。スペック表記はThiele/Smallと呼ばれる慣例に従うことが多く、最大線形振幅(Maximum Linear Displacement)がXMAX、振動系質量(Mechanical Moving Mass)がMMS、機械的コンプライアンス(mechanical compliance)がCMSと略語で示される(コンプライアンスはばね定数の逆数)。このほかに見慣れないものとしてForce Factorは磁石の強さ、VAS(Equivalent Acoustic Volume)は等価空気体積で「空気ばねの強さがユニットのコンプライアンスと吊り合う密閉箱を得るために必要な体積」のこと。

コーンスピーカはエッジ部分(スピーカコーンの外周とバッフルの間をつなぐ帯)が消耗品になる(3~10年くらいの寿命だと思っておけば大外しはしにくい)。自分で交換することもできるが口径が大きいと作業が大変で、メーカーや修理業者に頼むとけっこう高い。ユニットのエッジがヘタったスピーカを、丸ごと買い換えるか、バラしてキャビネットだけ再利用するか、ユニット交換で使い続けるか、エッジ交換を業者に頼むか、自分でエッジ交換するか、コーンもまとめて交換(リコーン)してしまうか、なかなか微妙かつ厄介な問題になる(硬化したエッジに対して「軟化」という民間療法みたいなことも行われるようだが、かなり荒っぽい処置をすることもあるようで、エッジ交換の方が安全確実だと筆者は思う)。なお、ウレタンエッジは水分(湿度)、ゴムエッジは高温と紫外線に弱く、布エッジは破れにくいが硬くなりやすい、鹿革(セーム)エッジは人工素材に比べて不均等な劣化をするなど、材質によって特徴がある(破れないことだけを求めるなら布やセームは非常に破れにくいが、スピーカの性能を維持できるかどうかはまた別問題)。

アクティブスピーカを選ぶ場合、オートパワーオフの仕様(ないし有無)が問題になることがあるので、用途に合うかどうか確認しておくべき。

モニタスピーカは、ステージモニタとスタジオモニタに大別される。ステージモニタは名前の通りライブで演奏するときにプレイヤーが使うもので、セッティングの柔軟性や外見(隠す場合もあれば見せる場合もある)や音の指向性などが重視される。スタジオモニタも名前の通りスタジオで使うものだが、部屋鳴りまで含めてセッティングを出す前提のラージモニタと、間接音の影響が弱まる近距離(1m~2mくらい)で使う前提のニアフィールドモニタにさらに分かれる。

ラージとニアフィールドの区別は厳密でないものの、断りなくラージモニタと言えばスピーカスタンドに乗らない(工事による設置しかできないor自立式の)ものを指すことが多い。スピーカを遠くに設置する利点は、クロスオーバー周波数周辺での特性(各スピーカユニットから耳までの距離の差が小さくなる)や定位の安定性(やはり、スピーカユニット同士の距離が角度の差に反映されにくい)で、遠くに置くためには大音量再生が可能でなくてはならず、低域が歪まないように大きなユニットを使うことになる。大きな部屋に設置するので正面以外の特性にも気を使った製品が多い(その意味ではPAスピーカ的な要素も持っているが、完全にコントロールされた室内で使う前提なのが相違点)。4way以上の構成が多く、2wayはJBLのM2(極限コンパクトサイズのラージモニタ)などごく一部だけ、同軸3wayなどもある模様。大きく重くデリケートだし、数も出ないし、スタジオモニタにとって「大音量を出す」という要求はとんでもなくハイコストなので、本体価格も設置費用も半端ではない(が、普通はラージモニタを置ける「部屋」の方がずっと高い)。

ニアフィールドモニタはスモールモニタとも呼ばれる、というか、スモールモニタはニアフィールドでしか使えないしニアフィールドで使うならスモールモニタが適するのでほとんど同義語に近い。ただし、普通は「ラージモニタに比べれば小さい」という意味(ウーファー口径8インチ前後の2way+サブウーファーなどの構成が多い:別の項でまた触れる)であって、本当の至近距離(50cmとか)で使うもの(とくにスタンドによる設置をしない前提の機種)は別の名称(たとえばコンパクトモニタとかマイクロモニタとかデスクトップモニタとかテーブルトップモニタとか)で呼ぶべきだと筆者は思うが、一括してニアフィールドと呼ぶ人も多い。

12インチくらいのスタンド設置も可能なモデルをミディアムモニタと呼ぶことがあり、これも感覚的な用語。ADAM、DYNAUDIO、GENELEC、JBLなどラージモニターを作っているメーカーが主役で、ADAMなど「ミッドフィールド」という言い方をするメーカーもある。基本的にはサブウーファーを設置しない前提で、ツイーターの指向性を広く取るなどエリアで聴く設計なのが普通。必ずではないが3wayが多く、JBLはミッドレンジもホーンマウントしている機種が多い(3wayでも高めのクロスオーバーが好きらしい)。Fostexも受注生産ながらRS-N2をラインナップしているし、KRKもROKITシリーズに10インチの3wayを用意しているが、リスニングポイントを決めてセッティングするタイプに見え、埋め込み設置(フラッシュマウント)もしない前提のようで、ラージモニタの簡易版としてのミディアムモニタとは少し毛色が違うのかもしれない(実際のモノは知らない)。

リファレンスモニタという呼び方もあり「評価基準として使える」という意味だが、これも際限なく拡大解釈可能な言葉なので、リファレンスを名乗っていることとスピーカの性能が直結するわけではない(その気になれば、100円ショップで売っている「テレビの音が近くなるスピーカ」だって「アンプのスイッチが入っているかどうかのリファレンス」には使える)。素朴に考えると「そのスタジオでもっとも正確で信頼性の高い再生機器」にのみリファレンスの名称を与えるべきだと思えてならないが、メーカーや小売店の売り文句がその通りになっているとは限らない。

スピーカメインで作業を進める前提でフル機能を求めるか、ヘッドフォンメインを前提に簡易機能で済ませるかという選択も、現実的には必要だろう。周波数特性が80Hzで5db落ちだとか、アンプ内蔵のアクティブタイプで左右片方だけにアンプを搭載している(筆者は「片アンプ」と呼んでいる:反対にミドルレンジ以上の機種だと、1つのスピーカの中にウーファー用のアンプとツイーター用のアンプを分けて内蔵しているもが多く、バイアンプと呼ばれる)とか、1本あたり97dBSPL@1mを切っているとか、そういったものは「ごくごく簡易モニタ」くらいに思って大外れではあるまい。ただし上記はあくまでエンジニアリング用のモニタとしてフル機能を求める場合の話で、たとえば左右対称セッティング(後述)ができない部屋なら片アンプだろうと両アンプだろうと大差ないし、音漏れ対策をせず一般住宅の中で100dBSPLもぶっ放すのは現実的でないことが多いだろう。部屋の隅っこの方にムリヤリ設置するなら、ヘタに下が出ているよりは切れている方が便利だし、下をムリに引っ張ると過渡特性などが犠牲になる。

別の注意点として(製品性能としての最大音量のほかに、実際に利用する際の)再生音量が挙げられる。とくにエンジニアリング用のモニタスピーカは小音量でチマチマ鳴らすようにはできていないし、リスニング用のものでもオイシイ音量域を外すと鳴りが悪くなることが多い(と思う)。耳を痛めないような調整はもちろん必要だが、筆者の主観と経験からすると、そこそこクラスの大型スピーカを30%くらいの音量で鳴らすよりはエントリークラスの普通のスピーカを70%くらいの音量で鳴らした方が(最終的な音量は同じでも)よほどマシな音がする。インシュレーターがどうのエージングがこうのと眠たいことを言う前にまずボリュームを上げてみよう(ただし騒音と耳の健康に注意)。

また、忠実な特性で録音再生をしていても、リスナーの耳に届く音量が違うとラウドネスの影響で印象が変化する(同じバランスの音でも、大音量で聴くとドンシャリに、小音量で聴くと低音が抜けたように感じる)。

音量について、たとえばヤマハは、

SMPTE RP 200 基準のモニタリングレベルは、リスニングポイントで83 dB SPL (RMS 平均)です。映画制作用のミキシングの場合は、Dolbyのサラウンド基準モニタリングレベルで85 dB SPLになります。としている(MSP7 STUDIO/MSP5 STUDIO/SW10 STUDIOの取扱説明書より引用)。取扱説明書本文で「ムリにこの音量でモニタしなくてもよい」と説明されているが、ハードウェアの側で想定している音量域はその周辺にあるだろうと強く推測される。ちなみにSMPTEというのはSociety of Motion Picture and Television Engineers(米国映画テレビ技術者協会)の略。

またたとえばPRESONUSは、

One of the most common calibration standards (and the one presented here) is -20 dBFS referenced to 85 dB SPL.という方法を紹介している(Monitor Stationの取扱説明書より引用)。具体的には「500Hz~2500Hz(サブウーファーでは40~80Hz)に帯域制限した-20dBFSのピンクノイズ」を再生して、スピーカ1本あたり85dBSPLの出力を得るというもの(0dbFSで105dBSPL、スピーカ2本の合算だと110dBSPLを超えるので、運用には厳重な注意が必要)。

またこの85dBSPLというのは、アメリカで「長時間曝される場合は防音保護具の使用が推奨される」となっている音圧(メルクマニュアルより)ギリギリなので、セッティングには正確な音圧測定器を用いて過剰音量を避ける必要がある(5db上がって90dBSPLになると、米連邦政府指定基準で「防音保護具なしの場合の最大暴露時間8時間/日」の音圧になる:出典同上)。また耳への攻撃性は周波数によっても異なり、傾向としては高音ほど影響が大きい。とくに発振によって狭い周波数域の音がフルスイングされると非常に危険である。

エンジニアリング用のモニタに適した出音を得ようと思ったら、セッティングもそれなりにシビアになる。多くのメーカーが「2台のスピーカとリスナーの頭が正三角形をなす」セッティングを推奨しているし、もちろん、スピーカスタンドがグラついているとか左右スピーカを同じ高さに設定できていないというのは論外である。また当然ではあるが、設置位置の調整とあわせてイコライザ(EQ)の設定も行う(イコライザを日本語にすると等価器で、ようするに「設置環境に合わせて出音を調整する機能」である)。

壁との距離や左右の対称性も重要で、リスニングスピーカではシンメトリックな配置を避けて定在波の影響を緩和するワークアラウンドがあるが、モニタスピーカ(とくにミキシングモニタ)には左右の特性を極力揃える要求があり事情が異なる。ヤマハは

とにかくミキシングに本気で取り組むなら、できるだけ左右対称の場所にスピーカーを設置してください。

正確な再生音を得るために、スピーカーを部屋の壁や特にコーナーから離して設置してください(略)最低1.5m壁から離すのが理想(略)

部屋の中に大きな障害物があると、部屋の音響特性や左右のバランスを台無しにしていまいます。また、ドアや窓の位置も気にかけることも大切です。としている(MSP7 STUDIO/MSP5 STUDIO/SW10 STUDIOの取扱説明書より引用、省略は筆者による)。やはり「いつも理想的な環境が用意できるとは限らない」旨のフォローが続いているが、スピーカで「正確なモニタ」をしたいなら、機材を云々する前にこのくらいの配慮はしなければ話が始まらない、と筆者は考える。

あまり細かいことを言わない(という印象を筆者が勝手に持っている)TASCAMも

壁から背面は 60cm(100 cm推奨) 、側面は 40 cm(60cm推奨)以上離してください。

鏡、ガラスなど、音を反射させるものなどの近くに設置しないでください。また、スピーカーとリスニングポイントの間にも物を置かないでください。としている(VL-X5の取扱説明書より引用)。いっぽうMackieは、

MRmk3は低域再生用に調整された部屋で最高の低域レスポンスが得られます。部屋の形、音量、吸音処理の有無など多くの要素を考慮しなければなりません。としている(MRmk3シリーズの取扱説明書より引用)。このほか、Digidesign傘下になる前のM-Audioが公開していた資料をアーカイブして下さっている方もおられるので参考にして欲しい。

これは言い訳ではなく、物理的に当然の結果です。(略)

なお、MSPシリーズやVL-X5は前面バスレフだが、前面と背面で壁の影響に大きな違いが出てくるのは、上記よりもっと近距離での話。プロユースのスタジオでワークステーションの奥の方にスピーカをポンと置いてある写真を見たことがある人もいるだろうが、ちゃんとしたスタジオでそれをやっている場合、上を見るとラージモニタが埋め込んである(オフィシャルサイトの写真を見る限り、ソニー・ミュージックスタジオにもビクタースタジオにもスモールモニタを置いている部屋はあった)。余談だが、アクティブスピーカは中にアンプが入っている都合上横置きできないものがある(ヤマハのHSシリーズなんかは、横置き禁止を明記している)。普通に使うなら横置きなんてするものではないが、レイアウトの都合上止むを得ないときは、横置き可能な機種を選んで使いたい(ツイーターが外側になるのが標準だと思ってたんだけど、リスニング用だと内側にすることもあるみたい:ラージモニタで横レイアウトのは外側ツイーターが多いから、その影響なんじゃないかな)。

ミキシングコンソールも「平らな面」には違いなく音を反射するので、スタジオユースでは傾けて設置し影響を減らすのが普通。ここまでの引用部分には言及がないが、当然「床」や「天井」も音を反射するので、天井近くや床面近くは避けて設置するべきである(埋め込みなどの固定スピーカを部屋ごと専用設計する場合は除く)。天井に音を反射しにくくする工夫(ギザギザ形状にするとか:歩いたり物を置いたりしなくてよい分床よりも小細工がしやすい)をするのももちろん有効(音楽スタジオが音響性能にどのくらい気を使っているか、天井を見るとだいたい予想できる)。ちなみに一般住宅の天井高は2.4mのものが多く、法的に居室として認められるのが2.1mから、ちょっと天井が高い物件で2.6mくらいらしい(一般に、和室は天井が低い傾向がある)。

話をまとめよう。結局「スタジオモニタが本来の性能を発揮するには適切なセッティングや再生音量が求められる」ということが言いたいわけである。部屋の大きさやレイアウトや構造が影響する部分も大きいが、簡単には手が出ない分野で悩ましい。筆者のシロウト考えに過ぎないが、フルスペックのモニタシステムを十分に鳴らそうと思うと、メインスピーカの低域を絞ってサブウーファーを追加し低域の問題を扱いやすくした(たとえば後述する6.5インチ+サブウーファー構成とか)としても、15畳くらいの部屋(壁~壁の短辺で4m、長辺で5mくらいが最低ラインになりそう:短辺が左右、長辺が前後方向になる前提)を専用に使う必要があるだろうと思う。しかし部屋が大きくなると低音の反響がややこしくなり、直方体形状の部屋では都合が悪くなる(団地間の畳を10畳敷くと3.4m×4.25mになるが、四角い部屋がこのくらい大きいと、スピーカモニタはもちろんリスニング用としても現実的でなくなってくる)。ようするに、狭すぎてもダメで、広くて四角いのもダメで、大きくて複雑な形の部屋が必要になる。

ただし、レコスタのコントロールルームでも天井高3mで面積15畳くらいあるとかなり大きい部類(小さいスタジオだと6畳くらいのところもある)なので、狭い部屋でスタジオモニタを使うのがまったく不可能なわけではない(・・・が、そこはプロの設計and運用技術があってこそなのだろう)。また前述のように、部屋の狭さ(や四角さ)がとくに影響するのは低音域なので、極端に狭い部屋ではスピーカを中高音域専用にする(ヘッドフォン併用)というワークアラウンドもある。壁や床や天井が音を(無視できる程度しか)反射しないなら(=無響室であれば)狭いの広いのと騒ぐ必要がないというか、広すぎない方がコスト的に有利そうなのだが。

モニタスピーカについてはあまりムキにならず、そこそこ素直に鳴るスピーカをテキトーに置いて、あくまで補助として使うのが無難なのではないか、というのが筆者の意見。極端に窮屈(半径40cm以内に壁や床や天井や机や窓やドアなどの硬くて平らな面があるとか)でなく、目測で1辺1mくらい(ただし左右スピーカからの距離だけは合わせる)のなんとなく正三角形っぽいそこそこ左右対称なレイアウトで、スピーカスタンドかそれに準じる設置方法(耳とだいたい同じ高さが確保できてバッフル面積が大きく変わらなければよしとしたい)ができれば、とりあえず満足してよいのではないかと思う。真面目に運用しようと思うと、面倒な話が増えすぎる。

最初に、スタジオモニタはもともとスタジオで鳴らすものだし、一般住宅に導入できたとしてもリスニングに流用できるとは考えない方が無難だということを指摘しておく。アクティブモニタの操作性について、音の調整はミキサで行うのを前提に本体には微調整用の機能しか搭載していない(リスニング用オーディオと同じ意味でのボリューム調整はついていない)ものが多いので覚えておこう。モニタスピーカシステムからサブウーファーを省こうと思うと12インチ1発or8~9インチ2発の3way(ようするに一般的なミディアムモニタ)になるのが自然なようで、価格的にちょっと手が出しにくい。アマチュアにも現実的なサイズと価格でサブウーファー導入に差し支えない程度まで(モニタスピーカに要求されるであろう特性を保ったまま)下を引っ張ろうとすると、ウーファー8インチがホットスポットになる(ミディアムモニタとは想定音量域が違うので、そんなにムリな話でもない)。

本気系スタジオモニタで6.5インチ(作りはもちろん違うが、ヘタをすると大型スピーカのミッドバスより小さい)というのはギリギリ限界のサイズらしく、ヤマハのMSP7 STUDIOやFOSTEXのNF-1A(2000年発売で2013年生産終了:華のある製品だっただけに惜しいが、6.5インチモニタは新シリーズのPX-6になり、ソフトウェア併用路線にシフトした模様)など、日本メーカーが変態技術をつぎ込んでラインナップしている(こんなモノを実売10万円くらいで作れてしまうのだから、国内メーカーの技術力はさすがである:JBLやGENELECなども作っているがお高い)。サブウーファーを綿密にセッティングして周波数特性を均したとしても、メインウーファーのレゾナンスが消えるわけではないし、相当シビアでデリケートな設定になることに注意したい(という説明の意味がわからない人は、8インチの背面バスレフ機種を選んでサブウーファーは導入しないのが無難)。2021年追記:なぜだか最近海外メーカーが6.5~7インチに積極的で、MACKIEのMR624、KRKのRP7G4、ADAMのT7V、少し価格が離れるがFOCALのAlpha 65などラインナップが豊富になった。HS7やK7も継続しているので、選択肢はかなり広い。

2021年追記:8インチモニタは住み分けがパターン化しつつあるよう。極限ローエンドではJBLの308P Mk2がBEHRINGERのK8に値段勝ちしている。中身はまったく知らないが、ベリさんに勝ったというだけで十分すごい。TANNOYのReveal 802もこれに迫る勢い。普通のローエンドは1本3万円前後でレギュラーラインナップが1本7~10万円くらい、多くのメーカーが両方を用意している。MACKIEはMR824とHR824mk2、KRKはRP8G4とV8S4、PRESONUSはEris E8 XTとSceptre S8、YAMAHAはMSPシリーズを縮小して5インチだけ残しレギュラーサイズはHS8だけになった。ADAMのT8VとA8Xもこのクラス。高級機種ではNEUMANNがちょっとした旋風を起こしており、8インチ3wayニアフィールドのKH310、10インチ3wayミッドフィールドのKH420、中身はよくわからないがなんとなく凄そうな10インチサブウーファー各種など、かなり攻めたラインナップ。変わりダネは、PRESONUSの縦2連ウーファーEris E66とリボンツイーターR80、KRKの10インチ3wayRP103G4(V8S4と同様のデジタルプロセッサを内蔵:RP8G4も背面に液晶画面を乗せていたりして、かなりアグレッシブなデザイン)あたり。同軸勢は、上で触れたSceptreのほか、TANNOYのGOLD 8や FluidのFX80がある。ローエンドで基準にするとしたらMR824で、比べて他はどうなのと考えるのが手っ取り早そう。2023年追記:なぜかこの時期にPRESONUSがErisシリーズを一新、ツイーターが「EBMウェーブガイド」にマウントされたStudio、同軸2wayのPro、片アンプの無印 2nd Genの3段構え+サブウーファーは無印のSub8とPro Sub 10。カタログのぱっと見で際立った特徴があるわけではないが、他メーカーが元気なく引き籠りがちな中での積極策は(リスクも相応にあるんだろうけど)頼もしい。

筆者の場合、PAモニタは「たまたま置いてあったモノをただ使うだけ」の立場なのでどの機種がどうという考えもなかったりするのだが、リハスタ(少なくとも筆者が通っていたところ)ではElectro-Voiceが大人気。というか、TASCAMのデッキ、YAMAHAのミキサー、EVのスピーカというのがある種お約束になっているような気がする(ベリさんや、一部クラシックプロも割り込んできているが、B212D EUROLIVEなんかは安いし軽いし、設備用よりもむしろ個人持ち機材によさそうに見える)。

大型キーボードアンプは BEHRINGERのK900FX ULTRATONEとかPLAYTECHのJAMMER KBなんかが安い(モノはまったく未確認)。PAスピーカの代用にされることも多いだろうが、音の広がり方(一点集中にしたい奏者モニタvs広範囲に広げたいPAスピーカ)が異なる、はず。ROLANDのKC-110は電池駆動可能なハイパワーアクティブスピーカとして貴重。楽器店のエレドラムコーナーやシンセコーナーによく置いてあるCM-30もわかるデザイン。

変則2.1chシステムとしてヤマハのエレドラアンプMS50DRJとMS100DRJが面白い。4インチ3wayサテライト+8or10インチサブウーファー、サテライト(50と100で共通)は1.5kgでPM0.3とほぼ変わらないサイズと重さだが密閉式、サブウーファーはヒートシンクつきの20or30kg。モノをまったく見ないで推測するに、サテライトを極限までコンパクトにして超ニアフィールド設置と3way化でムリヤリ繋いでいるのだと思うが、定位を犠牲にして帯域を稼ぐのはミニチュア2.1chのコンセプトに合っているような気がする。

PAスピーカとフロアモニタの折衷機(というのもムチャではあるのだが)はメーカーによって態度が違い、ベリさんは「これはPAスピーカですけど一応転がせます」「これはフロアモニタですけど一応スタンドマウントできます」的な扱いに見える。クラシックプロは「大きい普通のスピーカ」に転がし用の脚とスタンドマウント穴をつけました的なノリ(に見える)。

クラシックプロは仕様も変わっていて、15インチアクティブのCSP15Pなんかは、公称「40Hz~18kHz(-3dB)、35Hz~20kHz(-10dB)」とPAスピーカとは思えないほど低域を引っ張っている。ようするに「どうせこれ1台に全部突っ込むんでしょ」ということなんだろうと思われ、そういわれれば実際そうなので、合理的な判断なのかもしれない。さらに密閉モデルのCPxxMPシリーズ(密閉スピーカ好きだよね、EX10Mも相当長く作ってるし)もあり、やたらと気合が入っている。

マルチメディアスピーカは2~3万円の5インチor13cm2wayが(性能上の)ホットスポットらしい。2014年6月現在、ラインナップが一周して少し経ち、BEHRINGERのB1030A(B2030Aより小さい)、FOSTEXのPM0.5n、ヤマハのHS5あたりがメインストリームに残った(M-AUDIOのBX5 D2はイシバシくらいしか国内扱いがなくなった模様)。価格的にもサイズ的にも中途半端なだけに選択が難しく、反対に言うと、使い手のセンスでコストパフォーマンスを上げやすいクラスでもある。各メーカーのスタンスもそれぞれで、ヤマハさんは「どーせロクな場所に置かないんでしょ」と言わんばかりのスリムデザイン+ルームコントロール、Fosさんは「家にも置けるようにしたスタジオモニター」を譲らずヒートシンク+前面バスレフ(名前のPはパーソナルだけど)、ベリさんは相変わらずの物理押し(挙げた中では一回り大きいウーファーユニット+キャビネット体積)で「絶対的パフォーマンスならウチが勝つよ」という割り切りが清清しい。そのほかのメーカーでは、ALESIS(とAKAI)、MACKIE、PRESONUS、SAMSONあたりも食い込みを狙っているようだ(TASCAMも参入したがすぐ撤退した)。2015年5月追記:PM0.5nも生産終了になった模様。5インチ以上のラインナップにカジュアルユースの需要はないという判断なのか、PM0.3ばっかり売れるからソッチで勝負しようということなのか、傍目からはわからないが少し寂しい(2015年8月追記:と思ったらいつの間にか背面バスレフのPM0.5dになって復活していた)。M-AUDIOのBX5 D2はBX5 Carbonにモデルチェンジして生き残った。

4インチor10cm周辺のラインナップは、BEHRINGERのMSシリーズ(MS16が4インチでMS20が3.625インチでMS40が4.75インチと、ギリギリ狙いが見て取れる)、FOSTEXのPM0.4n(小さいの作らせるとすぐムキになるよね、Fosさん)、YAMAHAのMSP3(相変わらず正直者なヤマハさんは、この機種に「STUDIO」の名前を付けられなかったらしい)、M-AUDIOのAV40(4インチウーファーを公称85Hzまででぶった切り、定格A-weightedのS/Nが90dB以上とウルトラローノイズ、能率も101.5dB SPL RMS @1mとやたらモニタっぽいスペック)など各社が頑張ってはいるが、2011年現在、5インチ以上とそれ未満にはけっこう大きな隔たりがある。いっぽうで3インチクラスと4インチクラスの差(2ユニットのバスレフにすれば60Hz周辺くらいまで引っ張れて、10~20Wくらい突っ込んで95~100dbSPL@1mくらいの出力が得られる、という線を狙うと4インチくらいになるようだ)もそれなりにあり、最初から選択肢にならないわけでもないのが悩みどころ。サブウーファーさえ正面に置ければ、PM0.4+PM-SUBnの組み合わせなんかはそれなりに説得力がある。

2012年6月追記:ローランドがキューブ系マルチパーパスとしてCMシリーズを出してきた。現在CM-110とCM-220がラインナップされており、前者は6.5インチ50Wのウーファー+4インチ25Wサテライト2発、後者は10インチ100Wのウーファー+4インチ50Wサテライト2発、それ以外の仕様は寸法と重量や消費電力くらいしか変わらない模様。インスト、ライン、デジタルのステレオ3入力に独立トリムがあって、その後ろ(多分)に2極EQとウーファー音量(と位相反転スイッチ)、最後にマスターボリュームといった感じのコントロール。他のメーカーなら上位機種のメインスピーカ(と呼ばずにサテライト扱いしているのもさすが)を5インチにしているところだろうが、この手の直球ウケ狙いなレイアウトを組ませるとローランドは抜群に上手い。2014年5月追記:ベリさんがMONITOR SPEAKERS STUDIO 50USB(片アンプでトリムと高域補正だけ)とMONITOR SPEAKERS MEDIA 40USB(トリムもなし)という機種を出した。日本にはまだ入ってきていないようで、アメリカではMEDIA 40USBが100ドル、STUDIO 50USBが130ドルくらい。2019年追記:STUDIO 50USBは発売当初とそう変わらない価格だが、SAMSONがMediaOne M50というのを出してきて、サウンドハウスだとペア1万2千円くらいと、とても安い(アマゾンだと1万7千円ちょっとで、STUDIO 50USBとあんま変わらない)。ホームユースの5インチクラスなら値段だけ見て買うのが一番賢い、というのが筆者の意見で、安価な選択肢が増えたのはいいことだと思う。2024年追記:ホームユースの有線スピーカはメインストリームから外れてしまった模様。そもそも4インチ超のクラスが(カジュアル用途の)ローエンドから軒並み撤退してしまった。

余談だが、2010年ごろからFostexのローエンド戦略が(GY-1が出たくらいから、なんだか様子がおかしいなとは思っていたのだが、従来よりもいっそう)楽しいことになっている。中でも激しいのは「アクティブスピーカーPA-2」で、ヒートシンクつき背面トリムのまんまアクティブモニタなスピーカ(公式サイトには堂々と「パワード・モニター」って書いてあるけどさ)を「キュートなパテスルカラー」と言い張るお茶目さん仕様(いや、色はキュートだと思うよ、色は)。さすがに音量調整はアレだと気付いたのか、ボリュームコントローラーが付属している(FAQで「音量はミキサー側で調整してください」とか言い放ったらカッコよかったのに)。2014年6月追記:当時は茶化した書き方をしたが、コンシューマ向けのデスクトップスピーカが「出音なんかクソくらえ」と言わんばかりのデザインだらけになる中で小型モニタを作っていたメーカーがカジュアルシーンに進出していくのを見るに、この路線は先見の明だったんじゃないかと思うようになった。

世間での使用人口が多そうなので、制作用のメインでは使わなくとも、最終チェック用に1つくらい持っておいて損はないと思う。

どーも、オーディオ機器で有名なメーカーのものより、パソコン周辺機器が本業のメーカーの方が「極限ローエンドでもどこかしら頑張りを見せた」製品を出しているような気がする・・・と思っていたのだが、オウルテックのOWL-SPWL22もEdifierのR1000TCも生産終了になり、2014年9月現在も意地を見せているのはサンワサプライのMM-SPSW7くらいか、と思ったらR1000TCはR1000TCN V14(ドスパラ(上海問屋)がR1000TCN-DPとして販売:これのパッシブ側だけ2本セットにしたら需要ありそうな気もするけどどうでしょうね)にモデルチェンジして復活していた。いわゆるマイクロコンポなども(長らくローエンドを支えているKENWOODのM-313のほか、ビクターのUX-LP55なんかは2wayでサイズも1回り大きい)相当安くなっているし、極限ミニチュアサイズではFostexのPM0.3+PM-SUBmini、ローエンドトールボーイでソニーのSS-F6000などが出てきて、一時期と比べるとかなり選択肢が増えた。ごく簡単な組み立てを厭わなければ、Fosさんのかんすぴセットも1万円前後。

2014年9月追記:車載用にMM-SPSW7BKを買った。筆者の需要は満たしてくれており、部屋の中で試した限りデスクトップリスニングにもそれなりに使えそうだった。今回候補に入れた中でいうとPM0.3+PM-SUBminiも頑張っている(ホントよく作るというか、技術的には大騒ぎされてもおかしくない製品だと思う)が、用途的に合わなかった。2016年3月追記:普通に通勤に使っている車の中で北海道の冬を2シーズン過ごしたが、まだ壊れる様子はない。もし壊れたら次はPM0.3を試してみたいのだが、両面テープで車のドアに貼り付けるにはどうやっても重い。というかPM0.1でも「約775g(アクティブ側)/約675g(パッシブ側)」で、MM-SPSW7BKのサテライト「200g(片側のみ、ケーブル含む)」の3倍以上ある。今でさえ、剥がせる両面テープ(コッチを先にドアに馴染ませておく)と超強力両面テープ(スピーカ側)を貼り合わせて使うというバカ技を駆使して固定してるのに。さらに追記:2018年に車両側の都合でMM-SPSW7BKを廃棄し、中古でSP-NX502を買った。車内で使う分にはけっこういい感じ。

変わり種を探すと、テクニカのAT-SPE7DBはダブルバスレフで前1後2のマルチポートという変態的なレイアウト(52mmフルレンジユニットで再生周波数60~20,000Hzらしい)。ダブルバスレフだけに「出せる最低音が大きさの割に低い」という以外の部分はそれなりに犠牲になっているはずだが、こういうはっちゃけた製品は好きである(と言いつつ音を聴いたことはなかったりする)。同じくテクニカのAT-SP30BLH(パッシブで、同シリーズにAT-VSA30というコンパクトアンプもある)は、28mmフルレンジ2発の1ウェイ2スピーカーバックロードホーンという、これまた超絶変態仕様。変なデバイスといえば、ヤマハがNX-Uシリーズにパワーストレージという機能を搭載している。メーカーの説明を読んだところ、デカいキャパシタを入れてバスパワーからの電気をタメているようだ。

クリエイディブは名前をつけるのが好きらしく、上面バスレフにBasXPort、フェイズプラグにCreative Phase Cap、ホーンマウントにImage Focusing Plateといった具合(それぞれ普通のものとは異なる工夫を凝らしているのだとは思う)。面白いのはDIRECT-THROW subwooferという技術で、ようするに「壁際に置かれる前提の背面バスレフサブウーファー」に見える。技術としては底面マウントなんかの方がスジがよさそうだが、実際問題として壁際に置かれる頻度はかなり高いわけで、設計方針として面白い。

2.1chシステムにしている機種も多いが、何をどうしたところでスピーカシステムの要はメインスピーカなのであって、80Hz程度の低音をスッキリと再生できないメインスピーカ(未満の性能だからサテライトと称しているわけだが)にサブウーファーを追加すると弊害が大きい(筆者は2.1chシステム自体には反対でない、というか、メインスピーカの性能がそこそこ出ている場合に「さらなる贅沢」としてサブウーファーを追加するのには賛成である:理想は3wayによる2chだと思うが、システムの規模的に「とてつもない贅沢」になる)。

2.1chシステムを2セット買ってきて、片チャンネル分捨てて、ウーファーの上にサテライトスピーカを固定(いわゆるサテライトマウント)して、嘘2ユニットスピーカにしたらいいんじゃない、と一瞬思ったのだが、設置(くっつけて置くとバッフルの面積が変わってアレだし)と配線がメンドクサそうでもある。サテライトマウントを前提に、サテライトスピーカユニットを「エンクロージャが別になったツイーター」と見ると、2インチ前後の密閉型というのはそれなりに説得力がある(振幅の小ささはサブウーファーのクロスオーバーを上げてフォローする)。サブウーファーが前面ユニットかつ前面バスレフなら「リスニングポイントの後ろに、かつ後ろ前に置いて高域を捨てる」バカ技が使える(試したことはないが他のレイアウトでも使えるかも)。

サブウーファー(や普通のウーファー)では一定の音圧を境にごく低域の歪みが大きく増える。この境界はスピーカの許容入力とは(多少関係はあるのかもしれないが)別物で、ミドルレンジ以上の12インチクラスだと再生下限周波数で90~95db@1mくらいが限界になっている機種が多いようだ(ユニットの機械的な限界によるもので、8インチクラスだと5dbくらい境界が下がる)。このため、あまりに小型な機種だとモニタ音量での再生が厳しいことがある。大音量が必要なPAスピーカで15インチウーファーやアレイレイアウトが有効になるのも、ニアフィールドで使う前提のスタジオ用サブウーファーで10インチが主流なのも、これが理由。出したい低音の周波数と大きさ(音圧)が決まっているなら、動かさなければならない空気の体積も決まっており、空気を動かす体積はスピーカユニットの面積とストロークを掛け算したものになる(背圧の位相反転で2倍までなら増やせるけど)。なお、サブウーファーユニットのストロークはあまり公表されていないスペックで、ざっと探して見つかったのは、Monitor AudioのSilver W12(モニターは単にブランド名で、モノは家庭用みたい)が300mmユニットで76mmの「ロングストローク」らしいというカタログデータだけだった。

アレイや4発レイアウトはメインスピーカ(PAスピーカでいうフルレンジ)のウーファーや楽器用アンプのキャビネット(これもPAスピーカに準じるポジションだろう)にはよく用いられるが、PA用であってもサブウーファーは単発ユニットのものが多い。これはおそらく、サブウーファー用ユニットはf0(オマケで触れるように振動系質量とばねの強さの比が支配的に左右する)が低くなくてはならず、また分割振動で中高域に歪成分が生じても(エンクロージャをバンドパス型にするなどして)抑制しやすく、アレイにするメリットが薄れるためだと思われる。ごくぶっちゃけた巨視的かつ大雑把な理解として、16インチの単発ユニットを使うのと、8インチを(マーシャルの1960Bみたいなノリで)4発並べるのを比べると、400π平方センチくらいの板を前後に動かしているのは同じで、板の形が違うだけである(ただし、個々のユニット径が小さくなると、大きいユニットと同じストロークを確保するのが大変になるはずだし、合計のばねの強さと振動系質量(ひいてはf0)を同等にしたければ、直径半分で振動系質量4分の1という条件をクリアしなければならない)。

具体的な製品を見ると、ベリさんのNEKKST K10S(前面ユニット前面バスレフ、3万円くらい)が出てきてローエンドは終戦模様。ミドルレンジではヤマハのSW10 STUDIOとPRESONUSのTemblor T10が前面ユニット前面バスレフなのに対し、MACKIEのMR10Smk3は前面ユニット背面バスレフで、より余裕のある部屋とメインスピーカを前提にしているように見える(実際の製品はまったく未確認)。FosさんからはPM-SUBminiという5インチ密閉も出たが、これはさすがに「普通のサブウーファー」ではなさそう(再生周波数特性は40Hzからになっているが、公式サイトの特設ページにあるグラフを見ると、メインターゲットであるPM0.3との組み合わせで60Hz@70dbSPLくらいまで踏ん張るようだ:実物は未確認)。PM-SUBnにしても、取扱説明書の特性図を見る限り、普通の意味でのサブウーファーというよりはミニチュアシステム用の補助スピーカの性格が強いのではないかと思える。PXシリーズ用のサブウーファーをラインナップしていないのは、なにか事情があってできないのかあえてしていない(放送用に特化するつもりでいるとか)のかわからないが、もし「ラージモニタの下に転がすなら不要だし、ラージモニタを置けないような部屋に導入してもデメリットが勝る」という主張なのだとしたら潔い話。ヤマハとPRESONUSも8インチ底面ユニット前面バスレフのコンパクトサブウーファーを出している(が、フルサイズのK10Sより値段が高い)。

対応音域を絞ってレイアウトの自由度と素直な鳴りで勝負するならフルレンジも面白い。放送用途で人気のあったAURATONE 5C(5インチくらいの密閉式)は、中域が出る特性(低域と高域が出にくいということは、結局そういうことである)を活かしてアナウンスモニタに用いられることが多かったそうな。価格と重量のメリットを活かし楽器用ポータブルアンプとしても用いられる(回路も1段減るしバッフルの加工も減るしスピーカユニットも減るので、千円単位で価格競争をするローエンドではとくに有効)。ユニットが1つしかない都合で変形スピーカも作りやすく、凝ったデザインの製品も多い。シンプルさは測定用としても有利なようで、NTiのTalkBoxという単発スピーカ(音楽用でなく測定機器)は、DSPを併用したアクティブ方式で100~10000Hzでプラマイ0.5db程度(カタログスペックではあるが本気系の製品なのでテスト方法もそれなりなのだと思うし、f特だけ均して他がブヨブヨということも多分あるまい)という精度を叩き出している。

知人のところで聴いたBoseの101(11.5cmバスレフ)は(本来の売りは耐久性や小型大出力なのだろうが)意外なくらいよく鳴った。定価で買うと、101(2本セット)と専用アンプの1705II(ローとハイが出ない分を専用イコライザで持ち上げているらしい)で7万円くらい(スピーカのみで4万円くらい)。いつからかわからない(2010年前後から?)が、ローエンドのコンポに背面バスレフの8~10cmのフルレンジが増えた気がする。ヤマハのMS101III、TASCAMのVL-M3(2013年5月追記:VLシリーズは丸ごと販売終了)、ローランド(CAKEWALK)のMA-7A(2013年5月追記:MAシリーズも丸ごと販売終了)など、マイクロモニターでフルレンジを採用しているものもある。このサイズと価格帯でモニタ用途だと、どうせ出やしない低域を極限まで頑張って上はツイーターでフォロー、という発想(リスニング向け機材であるラジカセはこの路線が多い)よりはシンプルにやった方が有利な場面も多そうな気がする。

2021年4月現在、リスニング用のブックシェルフはミニチュアスピーカとチョー高級品ばかりになってしまった。辛うじて生き残っているパッシブのトールボーイは、SONYのSS-CS3(SS-F6000がペア実売1万5千円を切っていた時代からは隔世の感があるものの、現在のラインナップの中では安い)とYAMAHAのNS-F330(クロスオーバーがやけに高いのは「広い部屋で使いなさいよ」ということなんだろうか?)が5インチ2発クラス、JBLのJBLA180W(下ウーファーだけカットオフを下げた2.5way)とJBLS680WJN(大きくなっただけでこれも2.5way)とヤマハのNS-F350(やはりクロスオーバーが高くスコーカーの守備範囲が狭い)が6.5インチ2発クラス、ということのよう。JBLはStageシリーズ(ローエンド)とSTUDIOシリーズ(ミドルレンジと埋め込みスピーカ)の2段構えにしたようで、JBLA180WはJBL Stage A180、JBLS680WJNはJBL STUDIO 680が商品名、2wayブックシェルフ6.5インチのJBL STUDIO 630(JBLS630WJN)というのもある。パワーアンプは10~20W電源つきのデジタルが実売3000円台で選べるし、FostexのAPシリーズならブランド品もそう高価ではない。

エンクロージャー方式について、一長一短があるしハコの形だけでスピーカの特徴がわかるわけでもないのだが、筆者はバスレフが好きである。密閉型は大きなハコを大きな音量で鳴らしてこそなので、価格や部屋の要求スペックが高くとっつきにくい。バスレフのメインスピーカにおける前面背面の選択は難しいが、カットオフ周辺の挙動をつかみやすくサブウーファーの追加に対応しやすい前面と、ポートからの中高域漏れが緩和でき思い切ったチューニングにしやすい背面、というふうに筆者は解釈している。ポートを背面にしたり扁平にしたりするとクセが弱まり、前面にしたり円や正多角形に近い形にするとハッキリした特性になる、のだと思う。前面バスレフはバッフル形状に影響を与えるので端っこに穴を空けた方がクセが出にくいが、そうすると今度はポートから出た低音がバッフルに半分しかかからなくなる。性能上はパッシブラジエータも魅力的で、小型化に有利なためか採用機種が増えつつある。

極限コンパクトサイズのスモールモニタ(6.5インチ)では「ウーファーの近くに細いポートを2つ」の前面バスレフが合理的なようで、ヤマハさん(MSPシリーズ)もFosさん(NFシリーズ)も似たような構成。サブウーファーに繋ぐためにカリカリのチューニングにして、暴れは技術と意地で抑え込んでいるのだろう(多分)。8インチは少し余裕が持てるのか、丸い背面バスレフ(サブウーファーを省く前提の機種もあるかも)や扁平の前面バスレフが増える。MACKIEのHR824mk2は一見密閉型だが、パッシブラジエーターがアンプ部分に隠れているという変態設計。

よく取りざたされる位相について、周波数によって問題の質が異なることに注意が必要。たとえば音速340m/sにおいて、100Hzなら波長(位相2π)=3.4m=340cmだから56.66cm進むと位相が1/3πずれ、同周波数同音圧同位相の2つの波を合算したのと位相が1/3πずれた波を合算したのとでは1.2dbくらい差が出る。これが10KHzたと単純に100分の1になり、0.5666cm=5.666mmずれるだけで位相が1/3πずれる。これらを同列に扱うのは、いくらなんでもムリがある。また人間の耳に届いてしまった後の問題として、神経系が位相情報に応答できる物理的な限界が4KHzくらい、定位の変化として知覚できる上限が(学説により異なるものの)1.3KHzからせいぜい3KHzくらいだという情報が、オーディオの科学のBBS過去ログにて紹介されている。

他のページでも触れているが、アンプの最大出力はそれほど重要ではない。10Wの出力を100Wに上げたところで音量は10dbしか変わらず、1KW突っ込んでも20dbの変化である。それよりも、アンプが想定する出力域がどこにあるかが重要になる(極端な話、100Wくらいぶっ放さないと本領発揮できないアンプを高効率なスピーカに繋ぐと、恐ろしい音量になる)。アンプの最大出力表示は、1dbドロップポイントだったり、THDが一定値(たとえば1%とか0.1%とか)を超えるポイントだったり、ハードウェア的にそれ以上出ないという限界だったりとバラバラなので注意。

また冒頭でも触れたように、スピーカやアンプはトレードオフが大きな設計要素を多く持つ機器で、300Wのアクティブスピーカを3Wでしか鳴らさなかったとしたら、残り297Wに耐えるために支払ったトレードオフ(大きさ、重さ、価格、ノイズレベル、配線のデリケートさなど)は無駄になる。3Wというとものすごくボリュームを絞った状態に思えるかもしれないが、音圧で言うと-20dbで、機器によりボリューム4分の1~半分くらいの設定に相当する。

スピーカスタンドはモニタ用の製品の方が安い(というかコンシューマオーディオ用のものが高すぎ)。K&Mの26790シリーズ+26792シリーズあたりでも1本当たり2~3万円くらい、26720や26740ならその3分の1くらいの価格、クラシックプロのMST20だとペアセットで1万円くらい。AURALEXのMoPADという「角度調整可能な脚」みたいなものがあり、たいへん便利そうだが筆者は試していない(寸法は「Dimensions: 12" long x 4" wide; Weight Limitations: 100lbs」らしいので事前に確認のこと)。スピーカの斜め設置自体は何度かやったことがあり、それなりに効果がある(「インシュレーター」みたいなものに金をかけるならこっちの方が断然オススメ)。

筆者もちゃんとわかっていない話をツギハギで。

一般的なスピーカは板ないし膜を前後に動かすことで空気に圧力変化を生じさせる。密閉空間の中に人を入れるなら体積変化で直接圧力を変化させることができないではないが、装置が大掛かりになるので一般には用いられない。またたとえば丈夫な風船にポンプを繋いで高速で動かしてもスピーカのように振る舞いそうだが、部屋が密閉されていなければ(指向性などに差は出ても音が出る原理としては)板を動かしたのと同じことになるはず。とりあえず、ここでは板を前後に動かす方式だけを取り上げよう。原理としては、面積と変位で音圧を作る構造になる。

もし板の質量が無視できるくらい軽くても空気の重さは無視できないため、振動板を動かすことは常に質量を動かすことを意味する。面積と質量だけを持つ振動板に直接力を加えるとおそらく、入力に対する出力は面積を係数に質量(振動板と空気の合計)と周波数の積で制御され1次ハイパス/ローカットフィルタをかけたのに近い感じなのではないかと想像できる(つまり入出力比=面積/(質量/周波数)ということで、能率が面積/質量で決まり周波数特性が-6db/octの1次ハイパスというのと同義:式を立てて確認したわけではないが、周波数が低いほど振動板の最大速度が上がり、それを打ち消してまた反対に動かなければならないのだから多分)。

特性が完全な1次ハイパス/ローカットなら、低域ほど大きな力になるよう事前に処理して(=入力にあらかじめ1次ローパス/ハイカットをかけて)やることでキャンセルできそうだが、そうすると低域ほど大電流を流すことになり、現実的にはコイルが焼き切れる(ので、次の項で触れるインピーダンスピークを生じさせ、必要な電流を減らして再生する:たかが6db/octのフィルタとはいえ、100~3200Hzに限った再生でも5オクターブだから30db、電力にして1000倍)。ただし極端に軽くすることで能率を稼ぎ再生周波数を高域だけに限定すればそれなりに能率を稼げそうでもあり、コンデンサ式ツイーターなど薄膜系のダイヤフラムを使い電圧に対する発熱が大きくなりにくいものには、こちらの領域に近いところで制御しているものもあるかもしれない(憶測)。

完全に動作原理が異なるものとしては、NXT方式など分布振動モードで動作するタイプ(平らな板があればよいので、スマートフォンの液晶(の上の板)をスピーカとして動かすのに使われたりしている:ただし、音響的な特性を追求するならどんな板でもよいというわけではなく、基本的な傾向が富士通テン技報Vol17No2に紹介されている)、ロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム:セニエット塩とも)などの圧電効果を利用する圧電スピーカ(クリスタルスピーカとも:かつてゲルマニウムラジオなどに使われた形式なのだが、用語に混乱があって、圧電効果を利用したブザーを「圧電スピーカ」と称している例などが見られる)、携帯電話などに使われる圧電スピーカ(これも同じ名前で、ピエゾピックアップの反対動作をするものをとくにピエゾスピーカと呼ぶ:原理が圧電効果だから間違ってはいないが、いい加減にして欲しい)などもある。

ともあれムービングコイル式のスピーカは、ダイヤフラムが(リボン式などに比べると)重くボイスコイルやぶら下がっている導線の重さも振動系質量に含まれ、能率が落ち込む。低音を再生するためには、面積で能率を稼ぐとともに、ばねを使った機械的な共振を利用することになる(次の項でもう少し詳しく触れる)。ユニットの機械的振る舞いはばね振り子(というか調和振動子に機械的損失を加味したもの:理想的には、f0における角振動数ωがばね定数kと錘の質量mによってω=√(k/m)と表される)で近似できる。つまり直接的にはばねの強さと振動系質量の「比」がf0を決定する。また機械的Q(Qms)について、機械的抵抗(変位の速さに対する損失であって変形損失でないことに注意)をrとしてQ=(√(k*m))/r=ω*m/rとなる。電気的Q(Qes)は直列回路においてQ=(1/R)*(√(L/C))、並列回路においてQ=R*(√(C/L))、ユニットのトータルQ(Qts)は、Q=1/(1/Qms+1/Qes)で与えられる(等価回路などはWikibooksENの解説や、flip-flop WORLDというサイトの解説が詳しい)。電気的Qについては、直接的には直流抵抗に比例し力係数(コイル電流あたりの力:強い磁石ないしコイルを使うと大きくなる)の2乗に反比例するようなのだが詳しい解説を見つけられなかった。

これらによりレゾナンスが生じて、カットオフまでの特性が均されつつ、スロープ特性も変化する(つまり2次ハイパス/ローカットフィルタ様に振る舞う)。さらに、オープンバック以外のキャビネットでは機械的共振に関与するパラメータが追加される。高域の落ち込みはボイスコイルのインダクタンスが支配的に左右し、強いコイルほど高域が出なくなる(アンプとの兼ね合いを考えるとインピーダンスが高い方がより高い電圧を取り出せるが、それは「電圧vs音圧の特性からの変動」に作用するのであって、電圧vs音圧の特性自体は高域でインピーダンスが上昇することで電流が減り落ち込むことに注意)。

振動板が極端に大きく振動系質量が極端に軽いと、ごく低域にレゾナンスが出る(よくわからないのだが、振動板の質量に対して空気の質量が勝ってくるからではないかと思う)。f0に対する計算上の特性は以下の通り(のはず)。

しかしこれらの低域特性はあくまで定常状態のもので、時間応答はまた別の話になる。たとえば機械的Qが大きく電気的Qが小さいユニットがあったとする。このユニットはインピーダンスピークが鋭く、f0で振動しているときにはごく小さな電流しか流れない(つまりボイスコイルはごく弱い力しか生じさせておらず、おもに機械的な共振(ばねの力と慣性力)によって運動している)。このように機械的な力に依存した運動は、時間的な応答が悪くなりがちである(はず)。いっぽう機械的Qと電気的Qがともに小さく入力電圧に応じて生じる力が優位だと、すでに触れたように1次ハイパス/ローカット様の周波数特性になる(前に積分回路を置くことで周波数特性は均せるが、低域再生に必要な電力が大きくなる)。機械的Qと電気的Qがともに大きいとごく鋭いレゾナンスが生じ、機械的Qが小さく電気的Qが大きいとゆるやかな機械的共振が広い周波数範囲で生じる。

ということでスピーカの低域特性は、質量のある板に力を加えたときの応答である1次ハイパス/ローカットフィルタをベースに、共振で生じるレゾナンスを加味して周波数特性や時間応答を把握すればよいようである。求められるのは、f0を低くすること、機械的Qが大きすぎないこと、トータルQが小さすぎないことなど多くの要素で、互いにトレードオフがある。ヘッドフォンのように極端に軽く作れるなら、機械的な作用にあまり頼らず時間応答の速い低音再生が可能だが、そうすると大きさに制限が生じて音量面で困ったことになる。次の項で大きさについて考えてみたい。

スピーカのコーンが大きいと、小さなストロークでもたくさんの空気を動かすことができる(つまり音響インピーダンスが高くなる)。サイズが小さくなったときに何かしらの能率対策(軽量化など)をしたり、サイズを大きくしたときにユニットを重くして低域を強化したりしなければ、大きさにほぼ比例して(=直径1.5倍で3db、2倍で5dbくらい)能率がよくなる(具体的製品では、CLASSIC PROのPAスピーカ用8ΩウーファーユニットLB-Uシリーズや、ヤマハのパワードPAスピーカDXRシリーズなどがわかりやすい変化を見せている)。用途や設計にもよるが大雑把に、3~4インチで85dbちょっと、6.5インチで90db台前半、8インチで92~98db、12インチで95~103dbくらいであることが多い(いづれもフルレンジユニットの例で、大きな平面バッフルを用いた場合)。小さな差でも大音領域ではけっこう効いてきて、3db能率が高ければ投入電力を2分の1にできる。反対に、小音量域では能率の問題はあまり重要でない(200Wと400Wは大違いだが、0.2Wと0.4Wなら気にしなくてよいため)。

面積は低域再生にも影響する。スピーカというのは積分器として振る舞う(たとえば理想的なスピーカに矩形波を入力すると、コーンの変位は三角波様になるはず:なぜなら、マイクのダイヤフラムが三角波様に動いて記録されたのが矩形波だから)ため、再生する周波数が低いほど変位の最大量が増え、変位がストロークの線形性を保てる範囲より大きくなると機械的な歪みが一気に出る。これに耐えるには、ユニットを大きくするのが手っ取り早い。大きければ少ない変形率で大きな変位量を確保できるし、少ない変位量でたくさんの空気を動かすことができる。またスピーカのエッジ部分は近似的に帯状なので、素材を変えずに大きなスピーカを作ると、振動系質量の増加分ほどはばねが強くならず、結果的にf0がやや下がることが多い。反対に大きさを変えずストローク量だけ増やすにはより強いばねを長く使うことになり、合計でばね係数は変わらないが有効振動面積が少し削れる(実際にはコイルが磁石の間から外れるところまでストロークさせても意味がないので、最大変位はコイルの巻き幅や磁石の幅にも左右される)。

面積が大きければ大きいほど、短いストロークで大きな音圧を出力できる(同じ力を加えたときの変位が小さくなる)ことも見逃せない。包絡線検波などを用いない普通のスピーカでは、低域を何Hzまで出してその音圧は何dbという目標によって、必要な面積とストローク量の「積」が決まるといってよい。反対に、たとえば1000Hzで100dbまでストローク不足にならないスピーカは、100Hzだと80db前後、10Hzだと60db前後まで(入力さえ大きくしてやれば)歪ませずに出力するだろうと予想できる。また実用面を考えると、人間が耳で聴く前提のソースはほとんどがロー上がりになっているため、出力が歪まない最大音量は低域の再生能力が支配的に左右する。

ということで、面積が大きい方が低域や大音量での再生に有利なのだが、大きくすると強度の問題が出てくる。高域と違いホーンで稼ぐこともできない(可能だが大きさが現実的でなくなる)。加える力に対して強度が足りないと分割振動(コーンが波打つこと)が起こり高域が出なくなるとともに歪みが増す。問題の根本としては空気を動かすことでなくコーンを変形させることに力が使われることで、その変形が空気に伝わると高調波も生じる(コーンの変形損失が大きく内部で熱に変われば、ディップの大きさに比した歪みの量は少なくなる:結果的に、紙などの繊維系素材は大きなコーンでも分割振動による付帯音が目立ちにくく、アルミなどの金属系素材だと反対の傾向になる)。

均質な素材であれば面積を大きくするほど変形しやすく、また分割振動の共振周波数(半径というか、力を加える場所から端までの長さに反比例する)が低い周波数に降りてきて、そこを中心に周波数特性のディップができる。これを緩和するには機械構造をドーム型(形状の違いというよりは、振動版の中心付近(ボビン)と外周付近(エッジ)で力を加えるのがコーン型で、振動版の外周付近でまとめて力を加えるのがドーム型だと理解した方が近い:いわゆる逆ドームなど、コーン型とあまり変わらない形状のドーム型もあるし、MaxのMF130-75L4のようにドームとコーンの中間のような形状もある)にするのが有効だが、そうするとボイスコイル部分の径が振動板に対して小さくならず、大口径スピーカには不向きである。

ただこの分割振動というのは絶対悪ではなく、オンマイク音源をニアフィールドでモニタする際には、ある種のシミュレータとして働き得る。というのはマイクとスピーカの直径が同じでないためで、とくにフルレンジスピーカではマイクよりも大きな振動板で高域も再生するのが普通で、「マイクの振動板がスピーカと同じくらい大きかったらそうなったであろう運動」を考えると、分割振動そのものではないがそれに近い動きをしたはずである(これを再現しようと極端に大きなダイヤフラムを使っても、面で受けた圧力の平均値しか記録されないので普通は無意味:面積に対して解像度を持つような方式なら話は別だが、実用化された話は聞いたことがない)。また再生周波数域を広くするためにストローク量を極端に大きくするとドップラー歪みが強まるが、これも単純に「ゼロにすれば万事OK」というようなものではない(オマケ2を参照)。

ツイーターは低域を再生しなくてよい特殊なスピーカだが、担当音域の下限近くでクロスオーバーしなければならないため、レゾナンスを度外視できるわけではない。多くの機種ではf0よりも1オクターブくらい上で交差させて、f0より下の特性があまり影響しないように運用する。とはいえダラ下がり系の特性になるとネットワーク回路が面倒になるはずなので、レゾナンスはそれなりに確保する。多くのツイーターが小型なのは弱いコイルで駆動したいためで、小さい分軽くなるがf0はある程度高くて問題ない。軽さを追求するためにボイスコイルにアルミを使うこともあるが、銅と比べると半田付けしにくいので、銅クラッドアルミ線(Copper Clad Aluminum Wires:CCAW)という銅メッキアルミも使われる(脆く折れやすいアルミの欠点はメッキしても残る)。

ツイーターでは変形の少なさも重要だが、大型のコーンスピーカで高域再生するときに問題になる強度というのは、大きさや横波の伝わる速さや重さや変形率などの兼ね合いである(力が加わる「ばねとボイスコイルの間」がコーンの胴部分になっているため、加えた力が変形に使われやすい)。加えた力が横波になりにくいよう、コーン型のツイーターはウーファーと比べ直線部分が少ない形状をしていることが多い。コーンユニットはまた、センターキャップに代えてフェイズプラグで位相(というかコーンで囲まれた範囲の圧力の分布)を調整することがある。センターキャップ(もとはホコリ除けとボイスコイルの振動が直接空気に作用するのを避けるための覆い)をボビンマウントしたメカニカル2wayや、コーンの中心に小さいサブコーンを置くダブルコーン(デュアルコーン)は、広い面積で押す部分と小さい変形で動ける部分を分けようとしたもので、フルレンジユニットに多く見られる。

これに対して、振動板の外周とほぼ同じ大きさのボイスコイルを使うドーム型では、ばねの力はドームではなくボビンに伝わるため、振動板は音響負荷(空気を押しまた押し返される力)と自身の慣性にだけ耐えればよく、柔らかい素材の振動板も多用される。紙だって柔らかい素材だが強度はあるので、硬い柔らかいという分類には語弊があるが、ためしにドームツイーターの振動板が耐えるべき力を計算してみよう。たとえば94dbの音圧は空気に1Paの圧力をかけないと生じないが、ツイーターの音響インピーダンスが直径2cmの円盤と同じだったとして等価面積はπ/10000m^2、1Pa=1N/m^2だから加わる力はπ/10000N≒π/100g重、これにダイヤフラム自身(振動系全体ではない)の慣性が加わった値になる。同様の単純計算で、スピーカ近傍で134dbの音圧を得ようとするなら、音響負荷は3.14g重くらいである。これはそれなりに大きな力で、いわゆるソフトドームは大きなスパイク波形に弱いが、ハードドームを大きく変形させるほどの力ではなさそうである(ただし最大変位と周波数の積が2乗で慣性力に効くので、強度の割に重い素材だと自重でひしゃげるし、重くなり過ぎると弱いコイルで駆動できなくなる)。

ツイーターの振動板はウーファーと比べてバリエーションが多く、すでに触れたコーン型とドーム型(どちらもムービングコイル式ダイナミック)のほかに、リボン式(板でなく膜を動かすダイナミック:リボンマイクの反対の動作)やコンデンサ式(ダイナミックでなくスタティック=静電容量式:コンデンサマイクの反対)などもある。指向性を鋭くし過ぎないことを求めるなら振動体が平面なのは好都合で、室内でかつ多人数同時に使う前提の大型モニタスピーカは、リボン式やコンデンサ式を採用していることが多い。ホーン型という分類がされることもあり、実際スピーカユニットの一部としてホーンがついている場合もあるのだが、ドーム型でもコーン型でもホーンはつけられるし、動作はフロントロードホーンと変わらず、スピーカの形式というよりはエンクロージャの形式に近い(ようするに、小面積大振幅を大面積小振幅に変換して音響インピーダンスを稼いでいる)。リボン式やコンデンサ式のように極端に軽い振動板(というか膜)を使う場合の特性はよくわからない(ばね振り子様の振る舞いはしなさそうに思えるが、コンデンサマイクなどの特性から類推するに、低域がベッセルくらいのカーブで落ちる2次ハイパス様になるのだろうか:まったく未確認)。コーン型やドーム型は普通にばね振り子として振る舞い、高域の落ち込みがボイスコイルのインダクタンスに支配される。

Fostexの16cmユニットを並べてみよう。

| ユニット | 用途 | F0 | 有効振動半径 | 振動系質量 | 機械的コンプライアンス | 機械的抵抗 | 機械的Q | 電気的Q | トータルQ | 能率 |

| FF165WK | バスレフ | 50 | 65 | 9.5 | 1.068 | (0.71くらい) | 4.19 | 0.373 | 0.34 | 92 |

| FE168EΣ | バックロードホーン | 51 | 60(有効コーン径106) | 8.7 | 1.278 | (0.52くらい) | 5.328 | 0.27 | 0.26 | 94.5 |

| FE166En | バックロードホーン | 53 | 65 | 6.8 | 1.474 | (0.66くらい) | 3.426 | 0.266 | 0.25 | 94 |

| FW168n | ウーファー | 40 | 65 | 28 | (0.56~0.57くらい) | (0.45くらい) | 15.67 | 0.17 | 0.16 | 89 |

周波数特性を見ると、166と168の低域に大差はなく、1~2KHzあたりで微妙に暴れてあとは上までベタっと出る166に対して、7.5KHzと15KHzにピーク5KHzと10KHzにディップがあり20KHzあたりからストンと落ちる168(出力はもちろん違うが、周波数特性は開放型のヘッドフォンに似ているようにも見える)ということのよう。サブコーンとフェイズプラグの差を、低域では機械的Qの違いで吸収し、中高域では個性として出したのだろう(多分)。165の低域は(なだらかな方ではあるが)バックロードホーン用の2つと比べるとレゾナンスがはっきりしている。これは想定するエンクロージャ(追加されるばねとダンパと質量)の違いによるものだろう。センターキャップがボビンにマウントされたメカニカル2wayらしく、4KHzくらいを中心とした中高域が微妙に持ち上がって、10KHz過ぎのディップから先は緩やかに落ちる。センターを外すと2KHzくらいからこの10KHz過ぎディップまでが削れてその少し上が持ち直すようで、セッティングが面白そうな特性。

ウーファーであるFW168を他の3つと比べると、f0が低く低域のレゾナンスもはっきりしている(低音を出したいスピーカなのだから当然)。レゾナンスを強くしすぎないためなのか、電気的Qは小さい。

筆者による「ぼくのかんがえたとてもすごいスピーカー」をご披露してみる。

高域用ユニットは弱いコイルを使うことが第一で、使用目的に合った指向性を持つことがその次、変形に強いこともある程度求められる。レゾナンス依存で動く範囲をカットオフの下にしてしまいたいのと、超音波域の再生はまったく望まないので、低いf0のものを使いたい(ヤマハなんかは24~30db/octの急峻なフィルタでネットワークさせているが、これもアクティブにしないと面倒だろう:フィルタでもレゾナンスが出るので次数を増やせばよいというものでもなさそうだが)。まあ2.5KHzでクロスオーバーさせて20KHzまでと考えても4オクターブくらいだから普通にイケるだろう。扱いやすさと癖のなさからドーム型がよさそう(既製品では、FostexのNF-1AがUFLCソフトドーム、RS-N2がマグネシウムハードドーム、ヤマハのMSPシリーズがチタンドームを使っており、筆者の手元のMSP5旧モデルはキャップを外したペットボトルくらいの弾力:ADAMやEVEが7インチ2発クラスの3wayスタジオモニターを3000Hzでクロスオーバーさせているので、リボンツイーターでもその辺が手ごろなのだろう)。

このツイーターで2wayを組み極低域まで鳴らそうとするのはちょっとムリがありそうなので、中域担当ユニットは別に用意したい。3wayにするか2way+サブウーファーにするかは悩ましいところで、適切に設計して作って設置できるなら3wayの方が理想的だとは思う(3wayだからというと語弊があるが、ようするに極低音の出所は1箇所にしたい)のだが、3wayは設置がシビアかつ大掛かりになるうえ、ネットワーク回路の設計難度がハネ上がるし、1ユニット1アンプのアクティブにするのでなければ各ユニットの能率を揃える必要も出てくるので、2.1chが現実的だろうか。そうするとメインスピーカにはかなり下まで頑張ってもらわなくてはならない。サブウーファーの上を40Hzから切って70Hzが10db落ちの100Hzで20db落ちといった見当か(というかヤマハのSW10STUDIOがそのくらいの設定)。メインウーファーで40~2500Hzをカバーするとして6オクターブ、ツイーターの都合だけ考えると上をもう少し高いところで切った方がよさそうな気もするが、あまり欲張っても苦労が増えそう。

2016年追記:10インチくらいの3wayを(30Hzで10dbドロップくらいにして)300Hzくらいと3KHzくらいで切る(ほとんどKRKのKRK ROKIT 10-3 G3そのまんま:リスニング用なら、ツインウーファーで下を引っ張りつつ口径の小ささを活かしてもうちょい上で繋いでもよく、結局まんまJBLのSTUDIO290BRNになる)のが理想ではあるのだろうが、40Hzまでの再生を期待するとして波長が8.5m、たとえリスニング用でもこれはちょっとキツい(オマケ7で触れるように、ニアフィールドの王道はやはり8インチ2wayだと思う)。だいたいが、リスニングポイントまで2.5m、スピーカから壁まで1.5m、リスニングポイントから壁まで1mとしても5mはいるわけで、部屋を専用に使うとしても10畳くらいの広さが必要になり、部屋が四角いことが明確なデメリットになる領域に入ってしまう。これに代えて8インチ2way+サブウーファーでも部屋の問題は劇的には改善しないが、モニタ用途なら必要に応じてサブウーファーを殺せるメリットがあるし、3wayよりは近くに置きやすい。そうするとやっぱり、6.5インチの極限コンパクトモニターをあえて少し高いところで繋ぐのにも説得力があるように思えてくる(サブウーファーはあくまで補助的かつ一時的に使う前提)。リスニング用なら「やや無理がある」程度まで下が出るものを部屋に合わせて選ぶのが現実的なのか。7インチ前後を2発使って2way3ユニットというのも面白そう。モニタ用だとかなり低いところでクロスオーバーさせることになり、ニアフィールドで使う(3wayにしない)ならPRESONUSのEris E66のような擬似同軸レイアウトが必要になるだろう。リスニング用ではCambridge AudioのAero 6なんかがこれに近い構成、JBLのSTUDIO 580CHは1インチのコンプレッションドライバーでサラっと1.5kHzクロスオーバー。ミニチュア機種では、IK Multimediaが16年発売のiLoud MTMにmidrange-tweeter-midrange symmetrical designというのを採用していて、ぱっと見た感じは「ミッドバスでツイーターを囲んだら同軸みたいに見えるよね」という発想みたい(ミッドバスの間隔は広くなるが、耳の高さがミッドバスの中間なら問題なかろう、という意図なんじゃないかと思う:PRESONUSのErisシリーズも、一部これに近いレイアウトを採用している)。どうせ下で切るならツイーターに代えて小さいフルレンジ(いっそのこと独立エンクロージャー)とかもありそうな気がする。

サブウーファーのエンクロージャを密閉にしようとすると(FosさんのMFBのようにアンプ段から設計したギミックを盛らない限り)ものすごいサイズになるため、バスレフまたはバスレフ互換形式にするのが現実的だろう。メインウーファーは微妙なところで、バスレフにすると機械的共振が高めの周波数に出てちょっと面白くない。が、再生下限が40Hzとなると密閉では大きさがかなり厳しそうである。Qtsがやや小さいユニットをfbが低めでQbの小さいバスレフ箱に入れて低域をダラっと伸ばしアクティブブーストで補強すればなんとかなるだろうか(オマケ4で触れるドローンコーン方式が有望かも)。アクティブブーストは全域にわたって有効なので、丸ごとアクティブスピーカにしてしまうのがラクそう(アンプが専用なので前加工がしやすい:余談ながら、アクティブモニターを最初に商業的に成功させたのはGENELECらしく、DSPによるデジタルFirフィルタまで突っ込んだのがFostexのNF-4A)。ヤマハがやっているように制動もアクティブにしてしまえば機械性能がぐっと自由になるのだが、費用面を考えると難しそう。

さらに余談を引き伸ばし、最近ちょっと興味がある小容量バスレフについて、ユニットを探してシミュレータを使い「占い」をしてみよう。面積小さめでf0やや高めQts高め、価格が大幅に高くないものをリストアップしてみる。

ダイナミックマイクやコンデンサマイクのダイヤフラムには音声により変位が生じるため、複数の音源からの音をマイクで拾うとドップラー歪みが生じる(カーボンマイクやクリスタルマイクなど、変位がごく小さいものでは歪みも小さいはず:あくまでドップラー歪みに限定した話)。以下はリボンマイクのような形式のものを想定して読んで欲しい。

つまり、低音源Aからの音圧により、ダイヤフラムが音源から遠ざかる向きに移動しているとき、高音源Bからの音声はややピッチが下がって記録される。この応答(ダイヤフラムが音源から遠ざかる動き)でプラスの電圧が記録されることにしよう。反対に、Aからの音圧により、ダイヤフラムが音源に近付く向きに移動しているとき、Bからの音声はややピッチが上がって記録される。前提から、この応答ではマイナスの電圧が記録される。

これをシングルユニットのスピーカで再生すると面白いことが起きる。プラスの電圧で前(リスナーがいる側)にコーンが移動するスピーカでは、Aの音声でコーンが前に移動するすときBのピッチが上がるが、これはマイクでのドップラー歪みと相殺される格好になる(ただしマイクよりはスピーカの方が振幅(というか変位の微分=速度)が大きいのが普通なので、プラマイゼロを通り越して結局は歪む)。同様にAの音声でコーンが後ろに移動するすときも、Bのピッチが下がりマイクでのドップラー歪みと相殺される。もしプラスの電圧で後ろにコーンが移動するスピーカで再生すると、歪みが相殺されず累積する。

もちろん、ドップラー歪みが出にくいマイクで録音した音声やエレクトリック楽器のライン録音、デジタルシンセから直接出力した波形などを再生する際には、単純な歪みとしてだけ振る舞う(ただしエレクトリック楽器では通常、発音体自体が動くことによるドップラー歪みが生じる:エアマイクによる録音でも、シンバルなどマイクとの距離の割に大きく動く楽器では目立った歪みが生じるし、ヴォーカルや小型楽器ではビブラート様効果を狙って意図的に歪ませることもある)。

またもしスピーカがマルチウェイだと、低音による変位が高音に影響しないため、ドップラー歪みのない音源はシングルユニットよりも少ない歪みで再生できるが、ドップラー歪みのある音源は相殺がより不完全になる。さらに、ハイパスローカットフィルタによる加工やスピーカユニット自身の性能により、マイクには変位を生じさせていたごく低域の音がスピーカには変位を生じさせない状況では、歪みが相殺されない。バスレフスピーカのように変位と音圧がリニアでない場合や、群遅延が生じている場合はさらに複雑になる。

あまり几帳面に追求するのも大変ではあるが、とりあえず、マイクのダイヤフラムが音源に押されて記録された信号や、エレキギターの弦がピックアップに接近して記録された信号が、スピーカのコーンを押す信号と等しくなるように注意してやるとよい(あえて反対にする手もある:上記とはやり方が異なるが、レスリースピーカはドップラー歪みを積極的に生じさせる装置だとも解釈できる)。ただしもちろん、上記はすべて無指向性シングルマイク録音モノラル再生に限った話である(ヘッドフォンによるバイノーラル再生にも応用できる)。

バスレフはユニット単体でのインピーダンスピークよりも低い周波数にレゾナンスを出せる(いっぽう密閉は単体より高い周波数にしかレゾナンスを出せず、ユニットのf0が低いことが求められる)ため小型ユニットで低音を出すのに便利な方式だが、当然限界もある。これにはポートの寸法が深く関わる。

ポートが細いと空気の流れが鈍くなり、流速が早い=キャビネット体積や音圧が大きい場合にその影響が大きい。fbにおけるポートの慣性インピーダンスと抵抗値の比(ポート自体のQ)が10になるポイントで考えることが多い。オマケ1でも紹介したflip-flop WORLDというサイトの解説にある単純計算式(面積S=0.0047√(PVQ):単位はメートルとパスカル)を変形すると、円形ダクトの半径=R(cm)、音圧=P(dbSPL)、体積=V(l)、ポートQ=Qのとき、R = 0.22 * (P * V * Q)^(1 / 4)になり、Q=10とするとR = 0.396 * (P * V)^(1 / 4)、さらにP=94dbSPL=1PaとするとR = 1.23 * (V)^(1 / 4)と単純化できる。これより大音領域では低音の再利用が効かなくなってくる(密閉箱に近付く:Q=1のとき、ポートの効果が半分になるはず、だと思う)。

バスレフが効く最大音量を大きく取ろうと思うと当然太いポートが必要なのだが、ポートが太いと同じfbを得るために必要な長さが大きくなり、長さを取れないとfbが高くなってカットオフ周波数が上がる。これを緩和するにはポートを折り曲げればよい(といってもせいぜい90度くらいまでだと思う)が、ポートをキャビネット内に収納するレイアウト(というか煙突デザインでない場合)だとポート体積がチャンバー体積を圧迫する。

ようするに、体積に対してポートが、

小容量で低音を引っ張れるといっても2乗で効く振動面積はやはり強く、たとえば有効振動半径が50cmでf0が40Hzくらいのユニットを使おうとすると、振動系質量10kgでQtsが0.4だとしても100L以上の体積が必要になる(それでも密閉よりはよほど省スペースだが)。なおエンクロージャがごく巨大になると、必要なポートは太く短くなる傾向がありポート長はあまり問題にならない。Qtsが0.5前後のユニットを容量の小さいバスレフに入れてfbを低くしてやると低域がローシェルブ状に削れる。たとえばf0が80Hz、有効振動半径5cm、振動系質量5g、Qts0.5のユニットを10Lでポート径5.4cmの長さ20cmのバスレフに入れると、40~160Hzくらいがスロープになる(こういう設計にしているものは市販品にもけっこうある模様)。Qtsが低め(0.25くらい)のユニットを、標準的動作のキャビネッからポート長だけ2倍くらいにしたものに入れると、低域がダラっと粘る。

一般に言われる「筒臭い音」「バスレフっぽい制動の悪さ」というのは、気柱共振によるものもあるだろうが筆者が思うに、中低域の制動が悪いことによるのだろう。バスレフにすると同じ大きさの密閉箱くらいの周波数(f0より上)と少し低音寄り(fbより下)の2箇所にインピーダンスピークができる。周波数が高い方のピークについて、密閉の場合体積を大きくすることで力押しできるのに対し、バスレフは大きくしすぎるとカットオフ周辺の周波数特性が暴れる。インピーダンスピークというのはようするに共振が優位になっているポイントで、制動が悪い。密閉に比べf0が高いユニットを小さい箱に入れる傾向があるため、耳につきやすい中低域の制動の悪さが目立つのだと思う。デジタルクロスオーバーならここを初めから切っておくことも可能なのだろうが、そうするとメインスピーカがかなり下まで頑張らなくてはならない。

その代わりバスレフでは、Qtsが多少低いユニットでも、fbを適切に設定すれば低域を引っ張ることができる(密閉だと、大きな容量ではレゾナンスが稼げずダラ下がりになり、小さな容量にするとf0が上がって結局低音が出ない)。f0を下げるとQtsが小さくなりがちなので、これはありがたい特性といえる。目安として、バスレフのウーファー用ユニットにはQtsが0.3~0.7くらいのものが使えて、0.4~0.6くらいだと扱いやすいが、下まで引っ張るなら先に触れたQts0.4くらいのものが適する。密閉の場合0.6~1くらいのものが使えて、0.7~0.9くらいだと扱いやすい(もちろん、f0に余裕がある場合にはこの限りでない)。Qtsが0.7くらいのユニットで両者を比べると、バスレフの方がやや高い周波数にインピーダンスピークが出るが、それほど大きくは違わない。

またfbよりも低い周波数ではドライバ前面の音とポートからの音が相殺する格好になっており、変位に対する音圧が小さい(いわゆる空振り)。この領域でゲイン減を入力の大きさで(=入力にローブーストをかけて)補おうとすると最大変位がごく大きくなる。変位に対する音圧が(背面開放ないし大容量密閉との比で)もっとも大きいのはfb周辺である。

密閉の特性に対してレゾナンスポイントを追加するのがバスレフなら、密閉スピーカの前に電気orデジタルフィルタを置いてやっても似たような結果は得られる。バタワース(Q=0.707)に対して中点が1オクターブ下のQ1.414ゲイン24dbでローシェルブをかけるともとの半分まで、多少のピークディップを許してもう少しQを上げればもとの3分の1くらいの周波数まで引っ張れる。シェルビングのゲインが12dbなら中点を半オクターブ下にする。ピーキングだとシェルビングほどは引っ張れない。ベッセル(Q=0.577)にはピーキングの方がよく、1オクターブ下のQ0.857ゲイン12dbでもとの2分の1くらいまでカットオフを移動できる。こちらは継ぎ足せないがシェルビングほどは位相が動かない。これらの方法とバスレフが異なるのはインピーダンスピークや最大変位や能率で、能率が悪くなる代わりに機械共振が優位になる周波数を低くできる(オマケ1の最後で似たような話をしたが、3wayのスコーカーや2.1chのメインウーファーにどうかなと思う)。

デジタルフィルタ前提でない密閉箱とも比較しておこう。密閉の場合f0の低さがどうしても必要で、強い空気ばねを追加するとf0が大きく上がってしまうので単体でのQが大きめであることも求められる。強力なボイスコイルを使うとQの確保が難しくなるので重さや機械的抵抗は少なめがよいのだが、f0を下げる必要もあるので、普通の重さ+弱めのばね+弱めの機械的抵抗で構成しコイルの弱さは面積や耐入力で補うことになろうか。機械共振を弱めるよりも、機械共振が出ても支障ない周波数に追いやる(f0を下げてデカいハコを使う)のが賢明に思える。たいへん贅沢な使い方だが、適切な構成にできれば制動のよい素直な音になるはず。またあえて「ローエンドまでは出さない」使い方ももちろん可能。大きくてQの小さいユニットを使うならフィルタでハイ下がりにすればよいが、低域の振幅と発熱を面積で押し切らなければならない(特性的には、弱いレゾナンスが広い周波数帯域に分布する)。なお、キャビネットに吸音材を詰め込むと、内部の音速が(見かけ上)やや遅くなるとともに、高域が減衰する(キャビネット容量を微妙に大きくしてスピーカユニットの機械的抵抗を増やしたのと似たような効果になる)はずである(多分)。なお、バスレフポートの項を読めばわかると思うが、密閉型キャビネットを作るのに、それほど高い気密性は必要ない。

密閉箱は丈夫に作るのが原則だが、あえて強度を落とすとパッシブラジエータ(ラジエータがコーン形状のものはドローンコーンとも)と同じ振る舞いになる。このパッシブラジエータはバスレフの応用として有望で、体積ばねを2つ接続する通常のバスレフに対して体積ばねと機械ばねを接続することになる。どこにメリットがあるのかというと、(追加するばね振り子の)ばね係数と振動系質量をある程度自由に決められるのがポイントになる。常温1気圧で使用する限り、空気ばねの質量もばね係数も(吸音材である程度コントロールできるものの)体積と断面積で決まってしまい、また細長くすると気柱共振が生じる。これに対して機械ばねは、質量やばね係数(ひいては、バスレフ箱でいうfbやQb)の決定がかなり自由である。また通常固体で構成することになるので、気体である空気よりもかなりコンパクトにできる(たとえば8Lのエンクロージャにfb40Hzのポートを追加する前提だと、直径8cmで6gくらいのドローンコーンが同じ径で1mくらいの気柱に、直径6cmで2.5gくらいのドローンコーンが同じ径で55cmくらいの気柱に相当)。もちろんデメリットもあり、面積が大きくなりがちなためレイアウトに制限があり、運動する部品が増えるためデリケートになるし、ただの筒である通常のバスレフよりも経年劣化などに弱くなる。なお、ヤマハさんが一時期SR-Bassという面白ギミックを売り出していたが、挫折したようなのでそっとしておいてあげよう。

手の込んだエンクロージャも趣味の工作として興味深い対象だが、コストパフォーマンスやトレードオフの少なさから実用面では平凡にバスレフのサブウーファーを追加するのが早そうに見える(実用性が高いから平凡なチョイスになるのだともいえるし、そこをあえてフルレンジ一発に挑戦するから趣味性があるのだともいえる)。動作原理からキャビネット方式を分類するとこんな感じだろうか。

バスレフベースだとユニットQとポートQの按配で下がそこそこ伸びるスピーカは作れるが、ポート長と気柱共振がネックになりがちなので、工夫するとしたらポート形状だろう。もっとも安直なのはL字管(とくにキャビネット背面と底面を管の一部に利用したもの)で、折り曲げ前と折り曲げ後の比率を気柱共振が打ち消されるように配分してやるとか、スリット内部でハの字に整流するなどの工夫が考えられる。折り曲げ後をホーン状にするとか折り曲げ回数を増やすといった細工も面白そう。この手の面白デバイスを既製品でやってしまうのがBoseで、AWCSはパイプ式、125WestBoroughなんかは「小気室・大気室・コの字パイプの3並列」みたいに見える。ヤマハもツイステッドフレアポートという広げてかつ捻った形状のポートを主力製品に用いている。

狭い部屋でのリスニングスピーカセッティングについて、とても偏ったセオリーを展開してみたい。

薄壁で万全:

低音はあまり音響吸収されない。多くのエネルギーが音漏れとして室外に逃げ、壁が硬ければ反響音として室内に跳ね返り、変形しやすく変形損失が大きい壁であれば少しだけ熱に変わる。つまり、ペラペラの薄壁で低音をガンガン外に逃がした方が、室内の音響特性はよくなる(嘘です)。これを畳直スパイクのサブウーファーでぶっ叩いてこそ味が出る(スピーカに触ったばかりのような初心者に勧めるような代物ではないので注意)。なお、普通の住宅では天井よりも床の方がはるかに硬く重いため、上が屋根裏にせよ居室にせよ、天井から抜ける音の方が多い。

壁ベタは勝利:

狭い部屋では低音の反射が避けられない。スピーカ(背面バスレフ除く)を壁にベッタリくっつけてしまうと、低音域の波長にとってはキャビネットの奥行きなんてないようなものなので、超大型バッフルと同じことになる(嘘です)。

世はなべて2分の1:

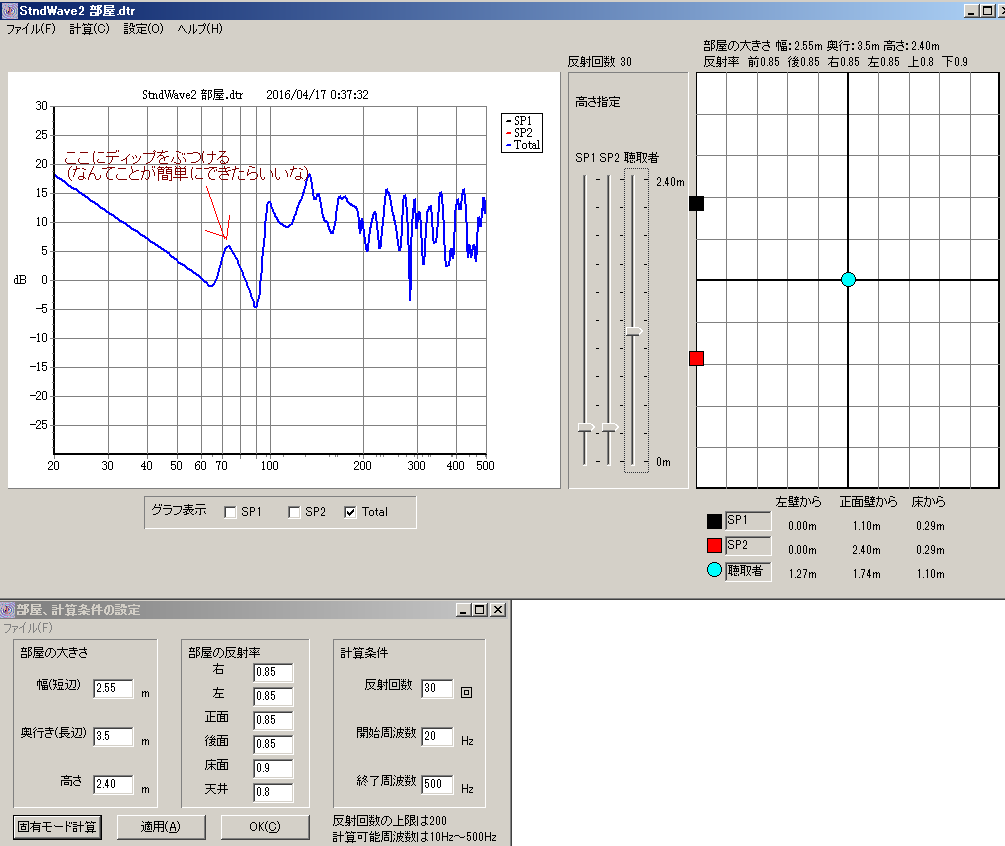

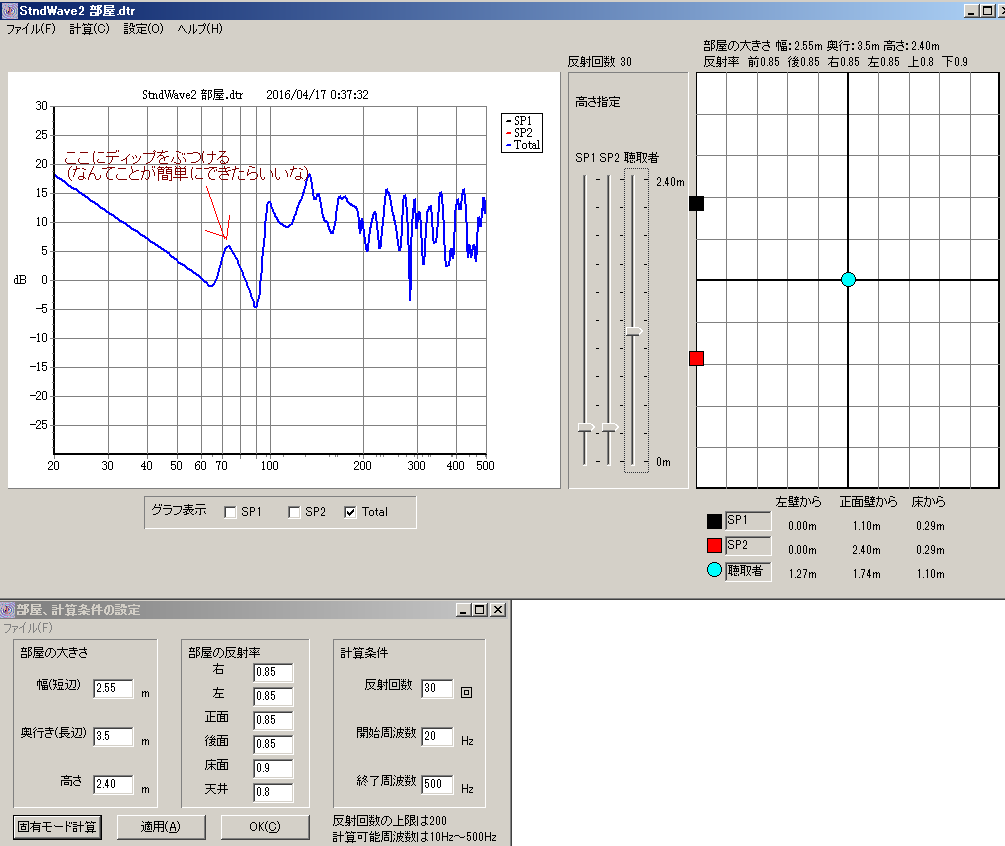

StndWave2(トップページ)のようなシミュレータを使うとわかるが、直方体の部屋では「平行線の中点を連結する線」をまたいで音源に対すると低域が乱れる。ようするに、スピーカ2つとリスニングポイントを部屋の奥半分に押し込むのが得策で、手前半分は物置状態にすると音響迷路的に反射音を殺してくれてさらによい(嘘です)。いわゆる1:1:1法(部屋を縦横3等分する線を引き、その交点にスピーカを置く)なんかは、セッティングがデリケートになりすぎると思う。

アシンメトリー不許可:

左右非対称なセッティングで定常波の影響を曖昧にするワークアラウンドには、中低域に鋭いディップができやすいというデメリットがある。左右対称セッティングなら、スピーカ正面と壁がなす角も大きくなり、壁ベタ設置でも高域の乱反射を抑えられる(嘘です)。

クロスオーバーディップは味方だ:

サブウーファーを本来と逆相で使うと、クロスオーバー周波数周辺にディップができる。上記の方針でセッティングを追い込むと中低域に谷山谷という領域ができるはずなので、ここにクロスオーバーの谷を被せて中和する。

メインスピーカで100Hzくらいから上のセッティングを出してから、サブウーファーの位相と設置距離で低域を誤魔化すのが王道(嘘です)。

思うに、一般住宅の水準だと6畳間というのはリスニングルームのホットスポットになり得るのではないか。というのは、部屋が広くなればなるほど低域の反響が明確になる(だってそりゃ、体積があればあるほど響くでしょ、低音)ためで、10畳間くらいの大きさになると直方体の部屋をリスニングに使うこと自体がムリになってくる。部屋の反響をなんとかする方法がないではないにせよ、シロウトには到底手が届かないので、だったら小さくてデッドな部屋をニアフィールド用に使った方がお得なのではないかと思える。

部屋の問題はものすごく複雑かつ面倒で、筆者のようなシロウトの手にはとても負えない。いっそ紡錘形のリスニングカプセル(恐ろしく高くつきそうだけど)とか作ってスピーカ埋め込んだ方が早いんじゃねぇのとか、上で少し触れた音漏れ上等路線で野原に4面障子(雨降ったらえらいことになりそう)+茅葺屋根の建物でも作ればいいんじゃねぇのとか、ヤケクソなことを思わずにいられない。

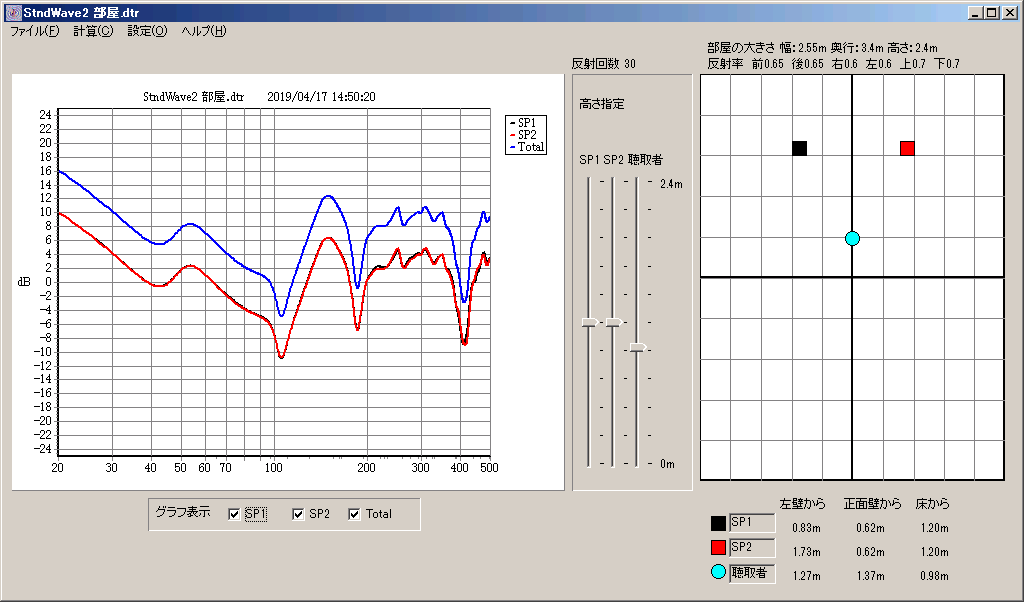

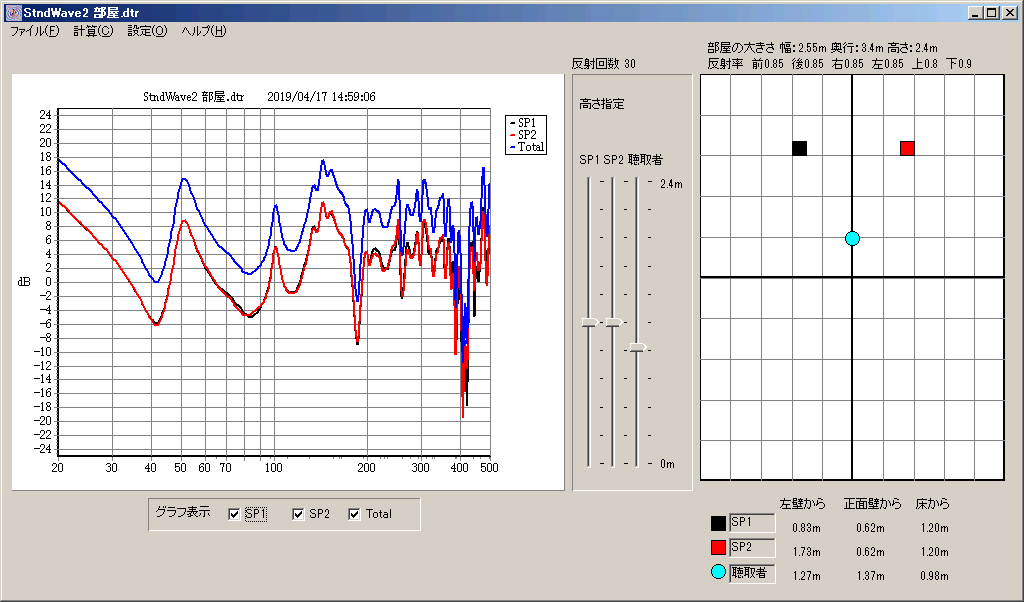

ちょっとふざけすぎたので、少しだけ真面目にやってみたい。「スピーカで音楽を聴く部屋」として考えると、団地間6畳255x340cmというのが最小限度になる。この部屋の少なくとも半分を、音楽用に使いたい。天井は2.4mだと仮定しておく。スピーカセッティングに定跡はないとかなんとか、煙に巻くようなことを言おうと思えばいくらでも言えるが、しかし、極限まで厳しい環境である程度の再現性を得ようとしたら、選択の余地なんてそう多くはないし、やるべき(というかできる)ことも限られている。

ここから、前後位置(平行移動はけっこうできる)、スピーカの向き(縦横とも)、高さの傾け方(上図だと高さの差がけっこう大げさだが、103cm-118cmくらいの傾け方の方がいいと思う)、正三角形の大きさなんかをイジって落としどころを探す。チェックはピンクノイズでやるよりもサインスイープの方がわかりやすいと思う。

このセッティング自体かなり「自由」で「柔軟」だと筆者は思うのだが、より抜本的な自由を望むなら、「再現性」を放棄するのが手っ取り早い。どれだけ「変な音」を出せるかということに意識を移してしまえば、再現性の追求がもたらす膨大な制約を全部無効にできる。とくにミニチュアセットについては、運用は完全に自由だと言ってよかろう(ニアフィールドリスニングでメインスピーカが5インチでは、再現性の追及なんて検討にも値しない:念のため断っておくけどアレイシステムとかサテライトマウントは別よ)。そのことがユーザーに与える無尽蔵の自由を楽しむ、というのが健康的な態度なのではないかと思うし、実際筆者も車載セットなんかではそういう意識でシステムを構成している(見た目のアホらしさなんかも含めて楽しめている、と自分では思う:再現性も完全放棄はしていないが、その追求度合いをぐっと落としている)。

上記はもちろん「スピーカを部屋に置く」という前提があっての話で、2018年くらいから椅子にスピーカを仕込むやり方(スピーカーチェアとか椅子型スピーカーとかゲーミングチェアとかヘッドレストスピーカーとかシアターチェアとか、いろいろな名前や形状のものがある)の市販品も増えてきているし、VR用のギミックとしてヘッドマウントスピーカ的なものもちらほら出てきている。ニアフィールドとチェアマウントの間を埋める意味でのウルトラニアフィールド(という用語は今勝手に作った:筆者のイメージだと、耳まで30~70cmくらいの距離でステレオマイクのORTF方式を逆にしたような感じ)を想定するようなケースもあり得るのかも知れない。筆者自身は大型筐体でゲームをした世代(バトルテック/レッドプラネットのポッドにはとくに思い入れがある)なので、ポッドorカプセルorコックピット型のシステムも面白いんじゃないかという気持ちがある(子供のころ、ラジカセの本体に額をくっつけた姿勢で聴くというのがなぜかお気に入りだった時期があるのだが、見た目と快適性がもうちょっと改善するのなら、またやってみたいような気もする)。