スピーカを2.5mの高さに取り付け、座りのお客さんも立ち見のお客さんも耳の高さは1.5m(ライブハウスに高いイスが多いのはこの辺の事情もある)として上図における線分dnの平面距離を2m、線分dfの平面距離を7mとすると、高さも加味した実際の距離は、三平方の定理からそれぞれ2.24mと7.07mとなり、df/dn ≒ 3.16で、直接音には約10dbの音量差が出てしまう(遠い方のスピーカの関与度は遠距離ほど大きいので、実際にはもう数dbくらい差が小さい)。

もう少し突っ込んだ話はローコスト制作のPAのページを参照。

スピーカセッティングを自前でやる機会(音楽用でないハコを使う場合など)はあまりないと思うが、実際やってみるとなかなか難しい。

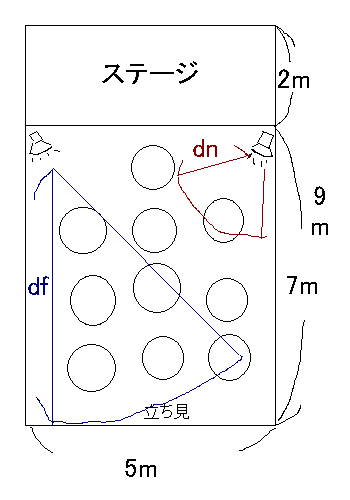

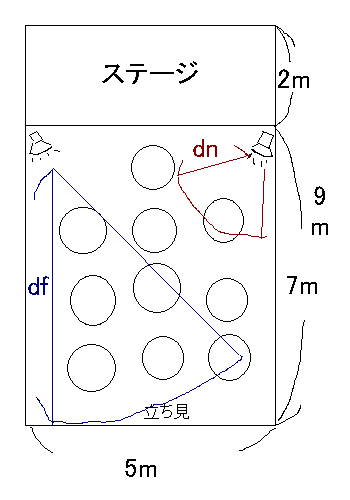

スピーカを2本しか使わない場合、スピーカから最も近いお客さんの耳までの距離(dnとする)と、スピーカから最も遠いお客さんの耳までの距離(dfとする)の比が問題になる。到達する音量差が20*log[10](df/dn)デシベルになるからである(角括弧は対数の底を示す:室内の反響は無視した、直接音だけの計算)。距離が2倍だと6db、3倍だと10dbくらいの差が出ることになる。本来はスピーカが面音源として振る舞う範囲(スピーカユニットが大きいほど、また周波数が高い(というか波長が短い)ほど広く取れる:PAスピーカに大型のものが多いのはこのため)を除外して考えなければならないのだが、以下では小型スピーカの利用を前提に点音源として扱う。

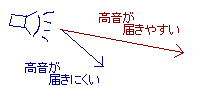

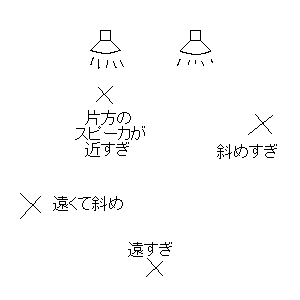

たとえば音量差を6dbに抑えたい場合、df/dnを2倍以内にすればよいのだが、小さいハコでもけっこう厳しい場合が多い。そこでまずは「スピーカから一番近いお客さんとの距離」を離す。方法としては、スピーカを「できるだけステージに近く高い位置」に置くことになる(スピーカを低い位置に置くと、後ろのお客さんとスピーカの間に人が入って音量(とくに高音)が減衰してしまうため、好ましくない)。また、最前列はセンターを外れた位置にお客さんを入れない方がよい(左右スピーカからの距離が大きく異なってしまうのと、スピーカの軸を外れてしまうため)。

たとえば、4人テーブル(1.5m四方を占有すると仮定)10卓で座り40人+最後列立ち見10人でキャパ50人のハコを想定してみよう(図では長手7m短手5mの客席を想定しているが、江戸間で22.6畳くらいの面積に相当する:スピーカはステージ最前部(ステージが高くなっていてスピーカスタンドを使う場合は安全のために多少引っ込めるだろうが)または客席最前部に置くのが普通だろう)。

スピーカを2.5mの高さに取り付け、座りのお客さんも立ち見のお客さんも耳の高さは1.5m(ライブハウスに高いイスが多いのはこの辺の事情もある)として上図における線分dnの平面距離を2m、線分dfの平面距離を7mとすると、高さも加味した実際の距離は、三平方の定理からそれぞれ2.24mと7.07mとなり、df/dn ≒ 3.16で、直接音には約10dbの音量差が出てしまう(遠い方のスピーカの関与度は遠距離ほど大きいので、実際にはもう数dbくらい差が小さい)。

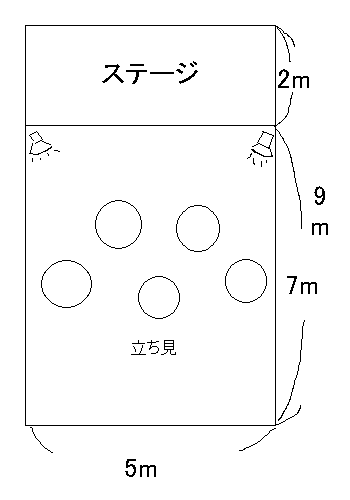

対策としてまず考えられるのは、キャパを犠牲にして座り席を3つくらい減らし、客席を全体的にステージから遠ざけることである。客席を1.5m下げられれば、df/dn ≒ 1.9となってまずまず満足できる値になる。この場合、dn≒3.7mくらいなので、スピーカから最も近いお客さんの場所で80dbの最大音圧を得たい場合、スピーカ1本あたり97db@1mくらいの最大出力が必要となる。

別の対策として、スピーカに上下角をつけることが考えられる。

音波は周波数が高いほど直進性が強く、また「耳に痛い音」というのは高音成分が主なため、音量ではなく音質で距離の違いを埋める考え方である。また、前列近くのお客さんには生音もある程度届いているため、スピーカの音の相対的な重要性は低くなる。スピーカを水平にして高音成分を一度壁に当てる方法もなくはないが、音楽用でないハコの場合反射がどうなるか読めないため、いつでも使える手段とはいえない。

現実的には、距離と角度を両方用いて、ステージと客席の間にあまり空間を作ることなくほどほどの音量差を得る方向で調整することになるだろう。また、上記の例では天井吊りを前提としているが、スピーカースタンドを使う場合も、最低限座りのお客さんの頭よりもスピーカが高くなるように設置したい(スタンドの高さが足りない場合は低いイスを使った方がよいだろう)。

やむを得ずスピーカの位置を高くできない場合、ステージと客席をやや離すとともに最後列も前に出してやる必要があるだろう。

屋外の場合は反響音が少ないためさらに客席の前後幅を薄くする必要がある。

ハイパス/ローパスフィルタは普通-12db/octでカットオフ周波数は-3db減衰する周波数を指定するので、変化させたくない音よりも4分の1オクターブ(半音12個で1オクターブなので半音3つ、周波数の比にすると1.19倍もしくは0.84倍:というか、-12db/oct=-1db/halfstepなので半音1つごとに-1dbの減衰になる)離して設定してやればよいことになる。

レコーディングの時点でローをカットしておきたいパートといえばやはりエアマイクを使うアコースティック楽器(とヴォーカル)だが、男声の最低音はバスでF2(A=440Hzの平均律で約87.3Hz)、女声はアルトでF3(同174.6Hz)ということになっており、アコギだと6弦開放がE2(同82.4Hz)でノーマルチューニングだと(アタックの瞬間を除いて)それ以上低い音は出ない。録音でハイパスローカットフィルタをかける場合は、ソース音源の最低音の周波数に0.8をかけてやれば、多少余裕を見て設定できるだろう。ライブならソース音源の最低音と同じくらいでも構わないと思う。

ヴォーカルの場合個人差(ローを落としたときの声質の変化具合)もあるが「出せる限りの最低音」を使う曲はあまりないので「ソース音源の最低音」が曲よって大きく変わる。エレキギターも「6弦開放なんて使わない」という場合は多いので、やはり曲による(ライブであまりチマチマ設定を変えたくない場合もあれば、統一感を重視するアルバムの録音などで「CD1枚を通して同じセッティングで」という場合もあるだろうが)。

コード楽器(とくにギターのストローク弾き)の下にベースがいる場合、ギターの最低音とベースの倍音がぶつかる(ギターやベースはインハーモニシティの大きな楽器なので、放置するとかなり音が濁る)ため、積極的な音色作りとしてあえて、ギターの低音を(6弦開放の1.6~2倍くらいをカットオフ周波数にして)ばっさり落としてしまった方がよいことも多い。鍵盤の場合プレイヤーがコードを回転したり音を省いたりして音色がぶつからないように演奏するため、あまり問題にならない。もちろん、スリーフィンガーのアコギ1本で弾き語りをするとか、エレキのソロに低音パートがガリガリ入っているとかいった場合には、こんな削り方はできない。

ハイについては、とりあえずで音が変わらないところまでで切っておく。

レコーディングの場合、音色や音域が似通った楽器はPANを離してやった方がよい。たとえばギターとピアノなどが代表例である。この場合、ギターを右100%、ピアノを左100%などと極端に振る手もあるのだが、とくにピアノからステレオで音をもらっている場合は、控えめに振った方がよいと思う。ライブなら会場の、レコーディングなら想定する部屋の横幅を考えて設定しよう。同じ楽器を複数本入れる場合(たとえばツインギターのときなど)も、普通定位をずらす。

反対に、低音楽器はPANを中央にしておくとよい。低音は回り込みがあるのでどこから鳴ってもあまり違いがわからないし、聴覚上同じ音量でも低音ほど振幅が大きいので、左右のスピーカをめいっぱいまで使える中央定位で出した方がお得である。

PAの場合モノラルミックスが基本になる(ピンポンディレイなどは、例外的に有効な場合もある)。通常のステレオ効果は、良好に機能する範囲があまり広くない。

上図の距離や角度はテキトーなので注意(部屋やスピーカに依存して変わるので、耳を使って実地で調べるしかない)。

また音波というのは(電磁波などと比べて)伝わるのが非常に遅く、たった3.4m進むのに10ms(0.01秒)もかかってしまう。この10msという数字はたいしたことがないように思えるかもしれないが、ハース効果などは100μsオーダーの違いでも現れるし、バカにはできない。もし完全なモノラルミックスにしても、スピーカを2台以上使えば定位の問題からは逃れられない。

モノラル音声を2台のメインスピーカで出力する場合を考えてみよう。客席右側(客席から舞台に向かって:以下同様)に座ったお客さんには右スピーカからの音が大きく早く、左スピーカからの音が小さく遅く届くので、定位がかなり右に寄ってしまう(本来なら、右寄りの席に座ったお客さんには左から、左寄りの席に座ったお客さんには右から音が聴こえて欲しいのだが、それを実現するには、2台のスピーカを中央に並べて正面向きに置くしかない:中央「近く」にやや離してセッティングする手はある)。この変化はスピーカとの距離が近いほど目立つ(本来はスピーカが面音源として振る舞う範囲を除外する計算が必要だが、大まかな傾向は簡単な三角比で求められる)ので、客席の最前列とメインスピーカの間にある程度距離を取るべきである(やはり、メインスピーカを高い位置に置くのが有効)。また、大きめの会場でたとえば会場の前・真ん中・後ろに10m間隔でスピーカがある場合、30msくらいづつディレイをかけてやらないと到達する音がズレる(そのため、PA用のパワーアンプはディレイ内蔵のものが多い)。

ちゃんとしたスタジオやライブ会場には、キューシステムというモニタの音を管理するシステムがあり、キューマスターという大型ミキサのような親機から、キューボックスというポータブルミキサに似た子機に音を送る構造になっている(まず、SEND OUT(もしくはAUX OUTもしくはGROUP OUT)が10も20もあるごっついミキサ(キューシステムがあるようなハコだと、ミキサもそれなりにゴツい)からキューマスターに音を送り、それをタコ足にしてキューボックスに送る仕組み:キューボックス単体でミキサから音をもらって動作するものもあるし、大元がデジタルミキサだとマルチケーブルを使わずにキューネットワークを構成できる)。

このとき、たとえば、AUX1はドラム、AUX2はベース、AUX3はギターと鍵盤、AUX4はヴォーカル、AUX5はコーラスその他、AUX6はミキサのモニタと同じ音、AUX7はメトロノームなどと決めて、ミキサからそれぞれ目当ての音を流してやり、プレイヤーは手元のキューボックスで好みのバランスにミックスしてヘッドフォンやモニタスピーカから音を聴く。

プレイヤーが自分でバランスを変えられるため、たとえばベースプレイヤーがドラムの音だけ大きく聴きたいとか、ドラムスプレイヤーはメトロノームが欲しいけれど他のプレイヤーはいらないとか、ヘッドフォンは片耳にしか当てないからモノラルでよこせとか、とにかくオレの音だけ大きく返せとか、そういったリクエストをプレイヤーの手元で解決することができる(キューボックス自体に「自分の音の返りを調整する機能」がついていることが多い)。レコーディングの場合には、各プレイヤーが別の部屋で(マイクが他の楽器の音を拾わない状況で)演奏できる。

大掛かりなシステムでなくとも、たとえばYamahaの16チャンネルアナログミキサMG16/4あたりでも、GROUP OUT2つ、AUX SEND2つがついているので、C-R OUTやREC OUTを塞がなくてもそれなりの工夫はできる(各プレイヤーの手元にポータブルミキサを置く必要があるし、別々の部屋でレコーディングしようと思ったら配線がエラいことになるが)。この場合たとえば、C-R OUTをオーディオ分配器につないで各プレイヤーに分ける(もしくは手元のミキサを使ってバケツリレー式にカスケードする)とか、特定の人しか使わない音(ギターだけ大きく聴きたい人がギタープレイヤーだけだったとか)はアンプのモニタアウトなどから直接引っ張るとか、チャンネル数と配線を節約する必要がある。また、マイクを1本余計に用意してモニタの出力にミックスしてやれば、トークバック(PAやCRの声をモニタ出力に乗せる仕組み)もどきとして使うこともできる。

ヴォーカルはプレイヤーの体内で音が鳴っているという特殊事情(金管楽器もそうだが、ヴォーカルの場合プレイヤーの身体が共鳴管も担っている)があるため、プレイヤーによるモニタがとにく難しい。エアマイクで録音しなければならない(骨伝導マイクなどもあるし、喉に圧電素子を貼り付けて録音するという実験的な試みもあるようだが、普通はエアマイクを使う)ということもこれに拍車をかける。好みの差も激しいので個別に対応するしかないだろう。

エレクトリック楽器は生音とラインの音がかなり異なるためモニタなしでは(普通の人は)録音できないが、ミキサから返すよりはアンプから直接(というか、ミキサやMTRに送る直前の音で)モニタした方が、配線や遅延の問題が面倒にならない。1人録音で演奏からマスタリングまですべてこなす場合も、演奏時の音作りとミキシングはある程度区別しておいた方が混乱が少ない。エレクトロニック楽器なら生音が最初から存在しないので、プレイヤーの手元からモニタを取ってやれば事足りる。

出力数が足りなければサブミキサを置けばよいが、PAの場合、エレクトリック楽器もエレクトロニック楽器もミキサのモニタだけ送ってやって、調整はプレイヤーに任せた方が負担が少ない。プレイヤーからは(ドラムスなども含め)モノラルまたはステレオで音をもらって、ミキサからはPAスピーカへの信号のみ返して分配器につなぎ、細かい部分は各自調整というスタイルだと素人PAでも作業量が飽和しにくい。

たいていのミキサには「PFL」とか「PRE FADER LISTEN」という名称の出力(もしくは機能)がついているが、これはチャンネルフェーダーを(機種によってはイコライザやPANも)バイパスして音を送るためのもの。

たとえば、録音しながらライブを行う場合に未加工に近い音を取って(MTRに送って)おくとか、フェードインの前に演奏がきちんと始まっていることを確認するとか、プレイヤーが使わないはずのマイクに向かって突然しゃべりだしたけどPAに何か言いたいのか急にMCを入れたくなったのかわからないとか、そういう場合に使う。

本題に入る前に、基本的な事項を確認しておく。交流信号は普通、信号線(Signal)と基準線(Ground)の電圧差で表現される。シグナルとグランドだけで信号を送るのを不平衡接続/不平衡回路(Unbalanced line)、本来の信号と同位相の信号(Hot:要するに本来の信号そのもの)と逆位相の信号(Cold)を同時に送って、到着後減算処理する(ホットとコールドに同じ外来ノイズが乗れば、このとき打ち消しあうはずである)のを平衡接続/平衡回路(Balanced line)という。バランス回路の具体的な構成などはその他のページを参照。

バランス接続には導線3本と電極3極が必要だが、3Pケーブルでは2本の芯線がホットとコールド、シールド(ノイズ除け)兼用の網がグランドになっている(2Pケーブルは芯線がホットでシールドがグランド)。キャノンコネクタ(XLRコネクタ)は1番ピンがグランド、2番と3番には長年混乱があったが、AESによる1992年の規格化で2番HOTが国際標準になったらしい。開発元のCannonがITT傘下に入りITT-CannonになったことからITTタイプとかITTキャノンなどとも呼ばれ、NEUTRIKなどが互換品を作っている。フォーン端子(サイズにより、小さい方から順にミニミニプラグもしくはマイクロプラグ・ミニプラグ・標準プラグと呼ばれる:3極のものをTRSフォーン、2極のものをTSフォーンという)はプラグの先からチップ・リング・スリーブ(TSフォーンにはリングがない:というか、リングとスリーブがショートした格好になっている)といい、バランス接続する場合はそれぞれホット・コールド・グランドになるのだが、TRSフォーン1本でステレオ音声を送る場合はそれぞれ左シグナル・右シグナル・グランドになる。MTRなどについているインサート端子は、アウトプット(センド)シグナル・インプット(リターン)シグナル・グランド(センドとリターンは逆の場合あり)の順で、入出力を1つのジャックにまとめている。機器によってはシグナル・シグナル・グランド(チップとリングに同じ信号が流れる)というアンバランス接続もある模様。ビデオ端子(RCA端子)は2極で真ん中のピンがシグナルで周りのリングがグランド。

バランス接続をアンバランス接続に変換する場合は、コールドをグランドに落とす(ショートさせる:たとえばTRSフォーンのジャックにTSフォーンのプラグを突っ込むと、結果的にコールドがグランドに落ちる)のが一般的だが(コールドをオープン(未接続)にすると、出力側がトランスによるバランス出力を行っていた場合に不具合が出るため、このようにするらしい)、コールドをグランドに落とすということは、ファンタム電源を使用している場合に(ドロップ抵抗は入っているはずだが)ショートに近い状態ができてしまうので注意が必要である(位相反転アンプを使ったバランス伝送でコールドをグランドに落とした場合は、ショートを検出してコールドの出力を止め、ついでにホットの出力を6db上げてくれるものが多い)。トランスレス(オペアンプなど)でのバランス出力だとオープンにしないといけないものもあるようなので注意が必要。アンバランス接続をバランス接続に変換する場合、ダイナミックマイク(オペアンプの電源が取れない)などではトランス式、DIなどではトランスレス式が主流のようだ。ファンタム電源はホットとコールドに48V(機種によって24Vとか18Vとか12Vの場合もある:要確認)を印加してグランドとの電圧差から電流を取り出す。プラグインパワーは、どうやらTRSフォーンのチップに電圧を印加してグランドとの電圧差で電流を取り出しているらしい(そうでない実装もある)。

バランス接続の場合ホットとコールドの間がコンデンサのような状態(正の電圧がかかった導体・絶縁体・負の電圧がかかった導体が近い距離に置いてある)になっているため、距離を長くする(キャパシタの面積を広くする)と静電容量が増え、信号(とくに高周波域)の減衰が顕著になる。同じ理由から、あまり大電流を流さない方がよい。アンバランス接続の場合はノイズ混入の方が問題になる。いづれにしても、ケーブルの長さは最小限にするべきである。デジタルデータを光ケーブルなどで送るなら、断線するような使い方をしない限りこれといった問題はない。